一般的な皮膚疾患

~これ、皮膚がんかな?と心配になったら、

気兼ねなく当院へ御受診ください~

皮膚腫瘍ついて

皮膚にできる腫瘍には、良性のものと悪性のものがあります。

表皮、真皮、皮膚付属器(毛や汗の腺・管)、皮下脂肪を構成するいずれかの細胞成分が増殖して塊になったものが皮膚腫瘍です。

良性腫瘍は細胞の増殖はありますが、細胞の形は正常のものと変わりなく、細胞の増殖にも限界があります。皮膚の組織に深く入り込む浸潤(しんじゅん)や、他の臓器に転移することはありません。

悪性腫瘍は細胞の形が変化し、際限なく増殖して浸潤、転移するものです。

視診(見た目で判断)、触診(さわって判断)、ダーモスコピーという皮膚表面を特殊な拡大鏡で観察する診察を行い、総合的に良性か悪性かを判断します。

皮膚表面にできるものもあれば視診・触診・ダーモスコピーである程度判断できますが、皮下にできたものは肉では判断ができない腫瘍もあります。

皮下腫瘍については、必要に応じて超音波検査やCT検査など画像検査のため総合病院へ紹介いたします。

上記の診察を行っても判断が困難な場合は皮膚生検を行います。

皮膚生検は、局所麻酔をして痛みを取った上で、3〜5mm程皮膚の検体を採取します。

採取した皮膚を染色した後に顕微鏡で観察する事で、どういった種類の細胞が増殖しているのか、腫瘍の構造がどうなっているのか、悪性を示す細胞の所見がないかなどがわかります。

皮膚良性腫瘍

皮膚を構成する細胞のいずれかが増殖したものですが、皮膚の深くに入り込んだり、転移をすることがないものです。

根本治療は手術での切除です。

皮膚悪性腫瘍

皮膚の表面に際限なく広がったり、大きく盛り上がるもの、皮膚の深くまで浸潤、増殖して血流に乗り、他の臓器に転移する腫瘍です。

皮膚の表面に盛り上がると、表面がめくれて出血したり、浸潤すると潰瘍を形成します。

代表的な皮膚悪性腫瘍には、日光角化症(にっこうかくかしょう)、ボーエン病、基底細胞癌(きていさいぼうがん)、有棘細胞癌(ゆうきょくさいぼうがん)、

悪性黒色腫(あくせいこくしょくしゅ:メラノーマ)、血管肉腫(けっかんにくしゅ)、乳房外パジェット病、皮膚リンパ腫、隆起性皮膚線維肉腫(りゅうきせいひふせんいにくしゅ)があります。

ボーエン病、有棘細胞癌、基底細胞癌は皮膚悪性腫瘍のなかでも比較的発症頻度が多い腫瘍です。

腫瘍の種類

ボーエン病

基底細胞癌

有棘細胞癌

メラノーマ皮膚悪性

まずは、良性か悪性かを判断することが大切です。

悪性腫瘍の場合、転移がないか調べ、ステージ(病期:病気がどの程度進んでいるか)を確定することで治療方針が決まります。

検査はまず、ダーモスコープで痛みのない検査を行い、必要であれば局所麻酔での皮膚生検を行います。

悪性腫瘍と診断した場合は、さらなる検査、治療が必要となるため総合病院もしくは大学病院へ紹介致します。

皮膚腫瘍の治療

根本治療は外科的切除です。大きさ、正常によっては形成外科、総合病院に紹介も致します。

悪性腫瘍に関しては、手術による根治的な切除が基本となります。

ステージによっては化学療法、放射線療法などその他の治療が必要なため総合病院・大学病院への紹介をいたします。

皮膚がんは早期発見、早期治療が大切です。

気になる症状がある方は、ぜひ御受診下さい。

アトピー性皮膚炎

~こまめな外用と適切なスキンケア、

それでもだめなら紫外線、全身療法~

アトピー性皮膚炎について

生後2〜3か月頃から顔に始まり、徐々に肘・ひざの内側、体に治りにくいかゆみの強い湿疹が長期間続きます。

日本人では約100人中2〜3人がアトピー性皮膚炎をお持ちです。

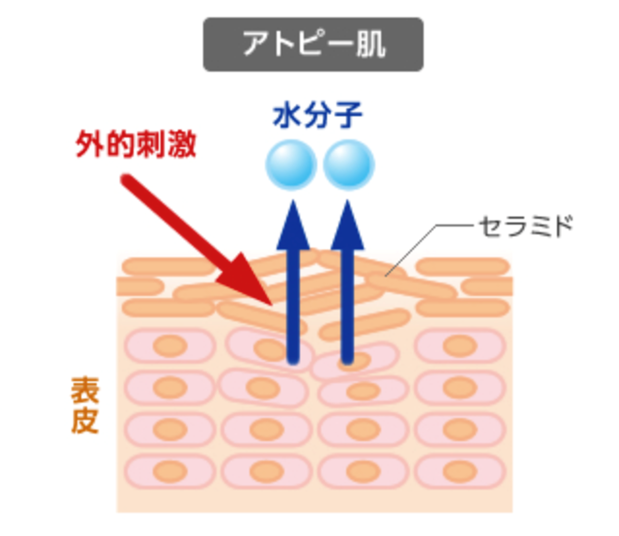

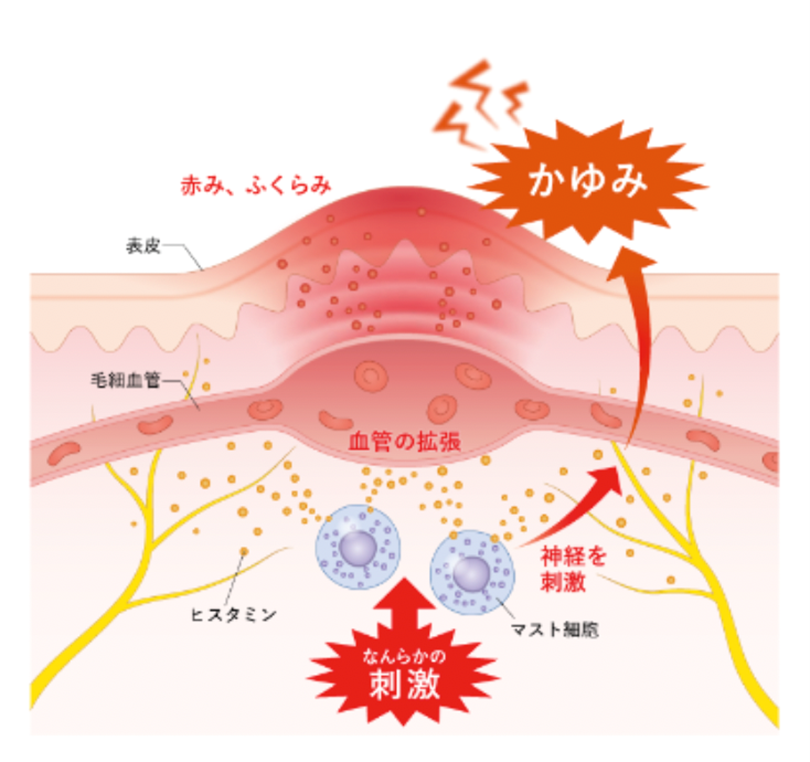

アトピー性皮膚炎をお持ちの方は、アレルギー体質、皮膚バリア機能異常のため皮膚に炎症を生じやすく、炎症によってかゆみの神経が過敏になります。

神経が過敏となったせいで、健常な皮膚においてはかゆみと感じないような優しい刺激をかゆみとして感じてしまい、掻きむしってしまいます。

炎症によってかゆみが強くなり、さらに引っ掻くという悪循環を生じ、これをitch – scratch (itch:かゆみ、scratch:掻く)サイクルと言います。

子供の頃にしっかりと皮膚科専門医の適切な治療を受けることで、重症化を防ぎ、子供のうちに寛解させることも可能な病気です。

アトピー性皮膚炎の診断

1)慢性的なかゆみ

2)特徴的な左右対称性の湿疹病変(乳児なら顔、小児なら関節、成人なら上半身など)

3)繰り返す経過(1歳未満の乳児なら2ヶ月以上、1歳以上では6ヶ月以上)

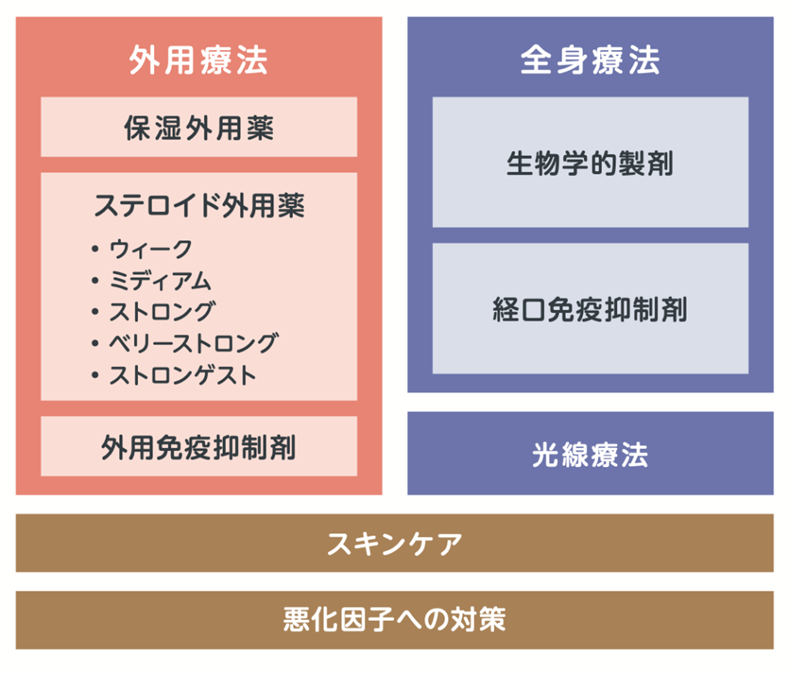

アトピー性皮膚炎の治療

当院では、日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎治療ガイドラインに沿った治療を行っております。

治療の基本は外用ステロイド剤の正しい使い方を学ぶことです。

皮膚が安定した状態になればステロイド以外の薬を使用し、段階的にステロイドの外用を減らしていく方針です。

アトピー性皮膚炎はかゆみや湿疹を起こしている皮膚の炎症を抑える事が重要です。

まずは、炎症を抑制するステロイド剤の外用や内服とバリア機能を補うための保湿が基本となります。

治療薬にはステロイド以外のお薬もあります。

皮膚症状に合わせて使い分け、段階的にステロイドから他のお薬へ移行する必要があります。

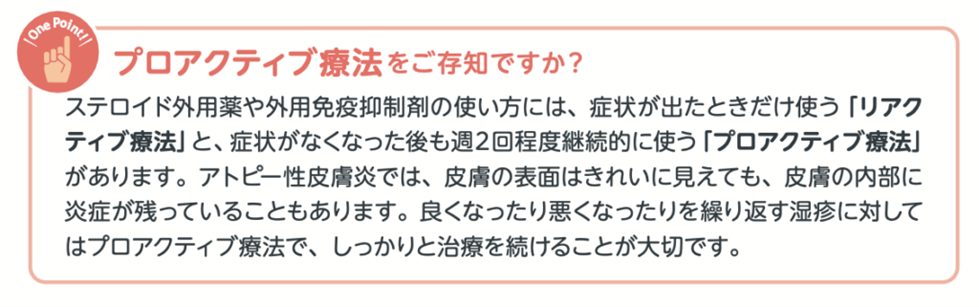

ステロイドの塗り薬は、悪化したときだけに塗るのでは皮膚の炎症を落ち着かせることが難しく、皮疹の増悪を繰りかえしてしまいます。

まずは、かゆみや湿疹が出にくい状態になるまできちんと強めのステロイド剤の外用を続ける必要があります。

皮膚症状が落ち着いた後に少しずつお薬を塗る回数を減らしたり、塗る間隔を空けていきます。

皮膚の調子が良い時期にもステロイドの外用を継続することが大切で、これはプロアクティブ療法と呼ばれています。

皮膚の状態が安定したら、ステロイド以外のお薬に置き換えていくなど、皮膚症状に合わせて段階的に適した治療法を選択する必要があります。

最終的には予防的に週2、3度ステロイドを塗り続ける、もしくはステロイド以外の長期的な副作用の少ないお薬の外用を続けることで、

かゆみや皮膚の炎症を上手にコントロールしていくことを目標にします

正しいスキンケアを心掛け、処方されたお薬をしっかり塗ることが重要です。

定期的に通院して良好な皮膚状態を保ちましょう。

【紫外線療法】

アトピー性皮膚炎にも保険適応があります。

痒みの強い部位、慢性的に搔いてしまい皮膚が分厚くなってしまった苔癬化(たいせんか)に効果があります。また、炎症が強く盛り上がった皮膚症状である痒疹(ようしん)にも効果的です。

ステロイド以外のお薬について

ステロイド剤以外のお薬として以下のものがあります。

・免疫抑制剤

-塗り薬(タクロリムス軟膏)、飲み薬(シクロスポリン)

・JAK阻害薬(外用:デルゴシチニブ、内服薬)

・PDE4阻害薬(外用:ジファミラスト)

・皮下注射薬:デュピクセント®、ミチーガ®

当院は、日本皮膚科学会の認証施設であり、上記すべての治療が導入・継続可能です。

その他の注意点

生活習慣

- 睡眠不足、ストレスはアトピー性皮膚炎を悪化させます。

健康的な生活習慣を心がけましょう。 - お酒や刺激物の摂取は体温を上昇させ、かゆみが悪化する原因となります。

過度の摂取は控えてください。

- 爪を短く切りましょう。

引っ掻く刺激は、思いのほか強い皮膚炎症を起こす原因となります。 - お風呂はぬるめの温度にしましょう。38〜39度程の温度が理想的です。

熱すぎると皮膚の潤い保つために必要な皮脂が過剰に落ち、肌のかさつき、バリア機能低下の原因となります。 - 入浴時は、低刺激の石けんをしっかり泡立て、手でやさしく洗いましょう。

ナイロンタオルの使用は避けてください。

擦れる刺激で皮膚炎が悪化します。 - アトピー性皮膚炎の方は皮膚が過敏になっています。

髪を束ねて皮膚に接触する刺激を減らしましょう。

衣類は皮膚が擦れにくいものを着てください。

洗顔後や入浴後に水滴を拭きとるタオルは、肌を擦りにくいやさしい生地のものを使用してください。 - 汗をかいたら放置せずに、柔らかいタオルでやさしく拭き取るか、シャワーで洗い流しましょう。

保湿してスキンケアを行うことが大切です。

環境要因

- ダニやホコリに対してアレルギー反応を起こしてしまう方もおられます。

こまめな部屋の換気、掃除を心がけ、空気清浄器の導入などを検討してください。 - 乾燥肌の体質がありますので、部屋の湿度を50〜60%程度に保ちましょう。

治療の選択から、適切なスキンケアの指導まで当院にお任せください。

蕁麻疹

~かゆくて赤い皮疹

内服が基本、難治の場合は注射治療も検討~

蕁麻疹の皮膚症状

蚊に刺されたような痒みを持ったぷくっとした皮膚症状やいびつで地図状のように見える少し盛りあがりのある赤みが出現し、皮疹は数時間から1日の間にいったん消えますが、出たり引いたりを繰り返す病気です。

強い痒みをともなうことが多く、全身に広がるとかゆみで眠れなくなります。

血管性浮腫

まぶたや唇が急に腫れる血管性浮腫(けっかんせいふしゅ)もじんましんの一種です。

蕁麻疹の発症要因ついて

じんましんは、特発性(:原因がはっきりわからないもの)じんましんと発症要因がはっきりと特定できるじんましんに分類されます。

じんましんの7〜8割は原因がわからない特発性のものです。

検査をおこなっても異常な所見はみられません。

じんましんに影響を与える要因として、物理刺激(こする、圧迫するなど)、汗、食べ物、お薬、疲労、ストレス、感染症、基礎疾患があります。

アナフィラキシーショックの皮膚症状としてじんましんを生じる場合やじんましんの症状は軽度でも呼吸苦がある場合は命にかかわる状況になりますので、救急対応のできる病院に受診していただく必要があります。

特発性の慢性蕁麻疹は、原因が特定できず、症状が現れる時期も予測できないことから、QOL(生活の質)への影響が大きい疾患です。また、数年の間長期に続くことも多いです。

慢性蕁麻疹は、症状の有無に関係なく長期にわたって薬を飲み続けることが重要です。

QOLを低下させないよううまくコントロールし、症状が落ちついた状態で少しずつ薬を中止できるよう調整します。

蕁麻疹の治療

原因がわからないじんましんは抗ヒスタミン薬が効果的です。

症状に合わせて、通常の倍量のお薬を内服したり、抗ヒスタミン剤以外の抗アレルギー剤やその他のお薬を内服することもあります。

日本皮膚科学会のガイドラインでも慢性蕁麻疹への長期内服が推奨されています。

難治の場合は、ゾレア®、デュピクセント®全身療法も適応です。

ゾレア®は、既存の薬剤(抗ヒスタミン薬やステロイド薬など)とは異なる薬理作用でアレルギー症状を抑えます。

なお、既存治療で十分な治療効果が得られない12歳以上の特発性の慢性蕁麻疹の方を対象とした臨床試験では、12週間におよぶ抗ヒスタミン薬とゾレアの併用治療でかゆみも膨疹も有意に改善されたという結果が得られています。

ゾレア®は、健康保険が適応になる治療法ですが、1回あたりの薬剤費は約17500円(3割負担)になります。

また、アトピー治療で使っていたデュピクセント®も慢性蕁麻疹が適応追加になり治療の幅が広がってきています。

症状、体質等に合わせて治療を行います。かゆみ、皮疹のない生活を送れるように根気よく治療しましょう。

乾癬(かんせん)

~乾癬治療、根気よく付き合いながら

外用、紫外線、全身療法 当院にお任せください~

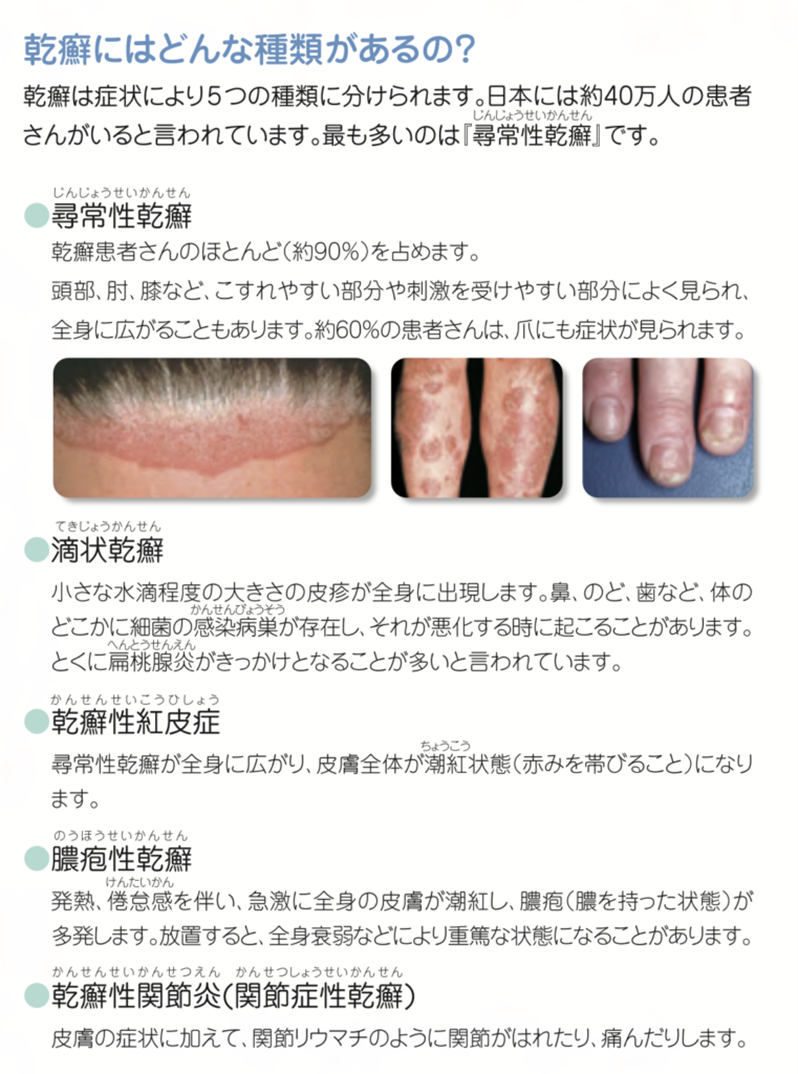

尋常性乾癬について

全身のガサガサする皮疹、が乾癬の特徴です。

皮膚(表皮)は通常、4週間ほどで入れ替わりますが乾癬の皮膚では皮膚の細胞が活発に増殖しており、通常4週間かかる皮膚のターンオーバーがわずか数日に短縮しており、皮膚が赤く盛り上がり、表面に白く厚い角質ができてはがれ落ちます。

原因は遺伝的素因に生活習慣病などの因子が組み合わさって起きると考えられています。

全身のどこにでもできますが、擦れる場所(頭部、ひじ、ひざ、腰まわりなど)には炎症が起きやすいため皮膚症状ができやすいです。

約半数の方にかゆみがあります。

良くなったり悪くなったりを繰り返す経過の長いご病気です。

手足、指、踵、膝、腰、肩など、関節の痛みがある方は、乾癬性関節炎という病気をご病気を合併されている可能性があります。

関節の強い炎症や痛みが長く続く場合、関節が破壊され、変形、拘縮(固まってうごかなくなる状態)を生じる可能性があります。外から侵入してきた細菌やウイルスなどと

関節症状(乾癬性関節炎)が出現した場合、炎症が強く生じる全身性の膿疱性乾癬を発症された場合は総合病院や大学病院で治療が必要となることがありますので、お早めにご相談ください。

乾癬の種類

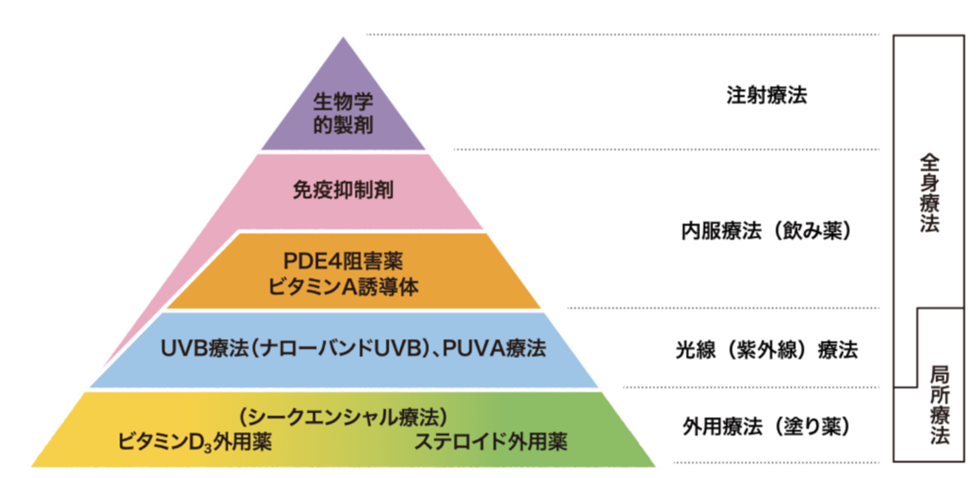

乾癬の治療

皮膚の状態に合わせて治療を行います。

乾癬の治療ピラミッド (飯塚一 旭川医大皮膚科名誉教授)

ステロイド剤、ビタミンD3の塗り薬が基本となります。

皮膚症状が治りにくい方、皮膚症状が悪化されている方には紫外線療法、内服療法(免疫抑制剤、PDE4阻害薬、ビタミンA製剤、TYK阻害薬)、生物学的製剤(バイオ製剤)と呼ばれる抗体の注射を行うこともあります。

かゆみには抗ヒスタミン薬を内服します。

当院では全身および局所紫外線療法を行うことができます。

紫外線治療(局所光線療法)を週1、2回の照射から開始し、症状に合わせて照射回数、照射量を調整します。

痛みはありません。照射時は温かさを感じます。

乾癬の皮疹が治りにくい部位(頭皮、おしり、肘、膝の乾癬)、爪乾癬、かゆみの強い部位などに有効です。

皮膚症状が広範囲に及んでいる、外用や内服治療で改善が得られない、関節症状がある、重症の乾癬症状がある場合は、生物学的製剤(注射薬)による治療の導入を検討します。

当院は日本皮膚科学会から乾癬生物学的製剤使用承認を得ております。

軽症から重症の乾癬まで、治療対応可能です。比較的安価から高額の治療もある乾癬、金銭面にも配慮し治療決定をご対応させていただきます。

お気軽にご相談ください。

尋常性ざ瘡(にきび)

~ニキビ治療、あきらめない

保険診療と美容医療のハイブリットで治療~

ニキビについて

ニキビは、皮脂が多く毛穴が詰まりやすい体質、乾燥肌、生活要因(ストレス、睡眠不足、炭水化物の取り過ぎ)、ホルモンバランスの異常、お薬の影響などにより生じます。

にきびは尋常性ざ瘡(じんじょうせいざそう)という皮膚疾患です。

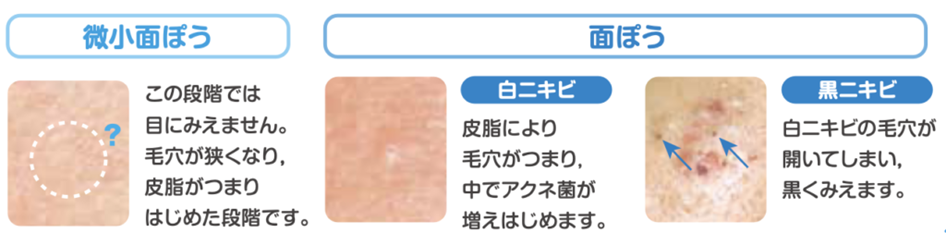

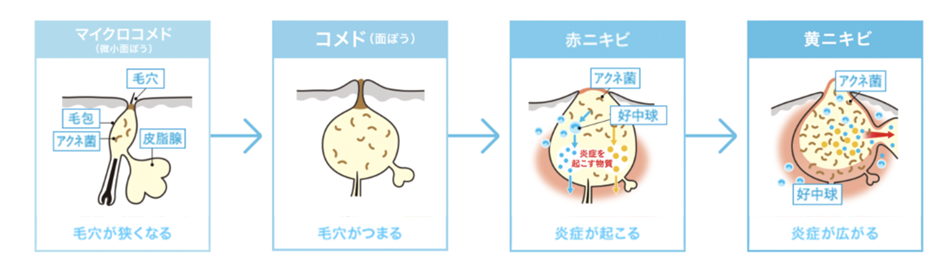

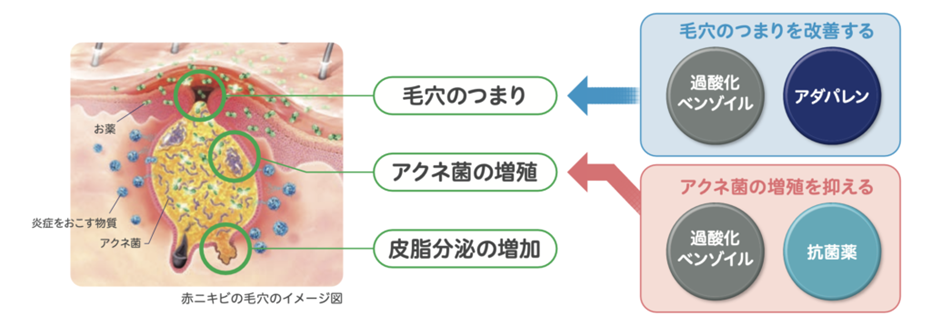

にきびは、過剰な皮脂と毛穴の詰まりによって白ニキビができ、そこにアクネ菌が繁殖して炎症を起こすことによって、赤ニキビになります。

黒ニキビは皮脂が酸化して黒く見えている状態のニキビです。

ニキビの三大要素

ニキビを治療するには、ニキビの原因を理解することが大切です。

1. 毛穴の詰まり

– もともと毛穴の詰まりやすい体質

– 肌に合っていない化粧品や保湿剤による毛穴の詰まり

– 肌の乾燥、紫外線、摩擦で生じた皮膚炎による毛穴の詰まり

2. 皮脂の貯留

– 睡眠不足、ストレス、ホルモンバランスの乱れによる皮脂分泌の増加

3. アクネ菌

– 毛穴の詰まりによりアクネ菌が繁殖しやすい環境

– ステロイド剤や免疫抑制剤の外用、内服によるアクネ菌の繁殖

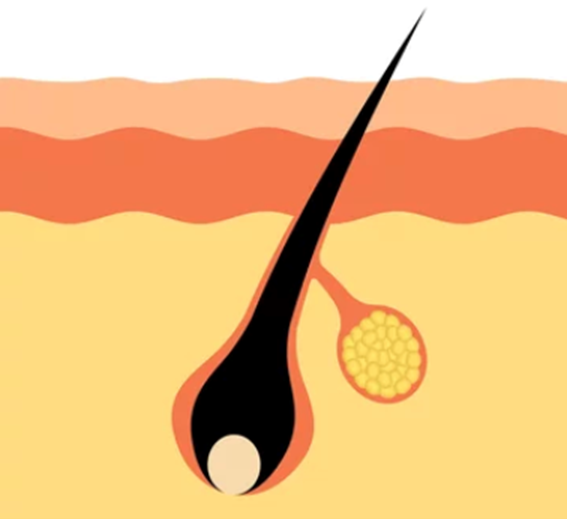

ニキビのでき方

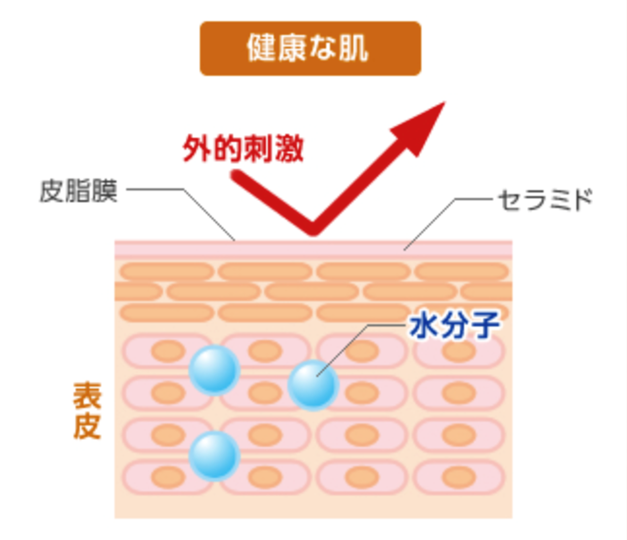

人の皮膚は乾燥や外部刺激から身を守るため皮脂によって保護膜を作ってます。

通常、皮脂は肌の健康維持に必要な存在なのです。

皮脂は皮脂腺で作られ、毛穴から排出されます。

しかし、肌バリア機能がうまく働かなくなったり、毛穴が詰まってしまうと、皮膚の中に皮脂や角質などの汚れが、溜まります。

そこにニキビ菌(アクネ菌)が繁殖してしまい、ニキビが悪化してしまうのです。

ニキビ菌と戦うために免疫細胞が集まることで、強い炎症を起こして赤く腫れます。

この状態が赤ニキビです。

炎症によって周囲の組織が破壊されるため、ニキビの炎症が治まった後に瘢痕(ニキビ跡)が残ります。

また、炎症によってメラニン色素を作る細胞(メラノサイト)が活性化することでシミ(炎症後の色素沈着)が残ったり、炎症によって生じた血管増生のために炎症後の紅斑(赤み)が長くのこってしまいます。

ニキビは段階にあった治療をおこないながら、生活要因の中で改善できるものは改善を心がけ、ニキビが生じにくい肌環境を整える必要があります。

ニキビは皮膚の慢性疾患のひとつで、治療するには時間がかかります。

ニキビのお薬に肌を慣らすまでに1ヶ月間。しっかり治療効果がでてくるまで3ヶ月間ほどかかります。

一旦症状が改善した後も、ニキビのできにくい肌質を維持するため外用治療は継続する必要があります。

根気よく治療しましょう。

ニキビの治療

保険診療

①赤ニキビ : 抗菌外用薬(過酸化ベンゾイル、抗菌薬)、抗生剤の内服薬

②白ニキビ : 毛穴の詰まりを改善する薬(アダパレン)、ピーリング作用を持つ塗り薬(過酸化ベンゾイル)

これらの外用薬を組み合わせて使用します。

耐性菌の問題から、長期に渡る抗生剤の内服や外用は控える必要があります。

その他、皮脂分泌抑制作用や抗炎症作用のある漢方薬やビタミン剤の内服をお勧めすることもあります。

皮脂分泌のコントロールは非常に難しく、日常生活でストレスをためないこと、睡眠をしっかりとること、ビタミンを豊富に含む緑黄色野菜を多めに摂取していただくことが大切です。

漢方薬である十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)の錠剤は、皮脂分泌を軽度抑制する作用があります。

保険治療薬 塗り方の注意点

ディフェリンゲル、ベピオゲル、デュアックゲル、エピデュオゲルなど、毛穴の詰まりを改善する薬やピーリング作用のある薬は刺激感がでやすいお薬です。ベピオゲルはまれにアレルギー性のかぶれを生じることもあります。

一気に広い範囲に外用すると、乾燥、赤み、ひりつき、皮むけ、痛み、かゆみなどを生じてしまい外用が続けられなくなりますので注意が必要です。

刺激症状を緩和するために、ニキビのお薬を塗る前に保湿剤によるスキンケアを行いましょう。

ニキビのお薬を使用する際には、ほんの少しの量の外用から始め、刺激症状がきつくならないことを確認しながら、数日毎に少しずつ塗り拡げることが重要です。

外用後に刺激感が強く生じる場合は、早めに洗い流しましょう。

*10〜20分で一旦洗い流すと刺激症状が出にくいです。

おおよそ2週間から1ヶ月ほど時間をかけながらお薬に肌を慣らしていきます。

肌がお薬に慣れてくると刺激感は徐々になくなってきます。

塗った範囲を超えて顔が赤く腫れる、かゆみの症状がひどく生じる場合はアレルギー性のかぶれの可能性もありますので早めに受診しましょう。

自費診療、美容施術

保険診療のお薬は大変有効なのですが、治療に時間がかかることも多く、お薬に対するアレルギー性のかぶれが生じる方や治療の難しい頑固なニキビ、重症ニキビの方もおられます。

当院はニキビ治療に力を入れています。

保険診療では治療が難しいニキビに対しても有効性の高い自費診療を提供しています。

現在当院で行っている自費診療メニューは、毛穴の詰まりを改善するグリコール酸ケミカルピーリング、次世代IPL治療器であるノーリスの使用です。

深くへこんだニキビ痕は治療が難しく、保険のお薬では改善することができません。

また、自費治療でも治療に時間がかかります。

当院では、へこみのあるニキビ痕に対してCO2レーザーのウルトラパルス照射による治療を施行可能です。

【赤ニキビ、白ニキビ治療】

・グリコール酸ピーリング

・ノーリス

【深いニキビ痕の治療】

CO2レーザー

その他の注意点

【スキンケアについて】

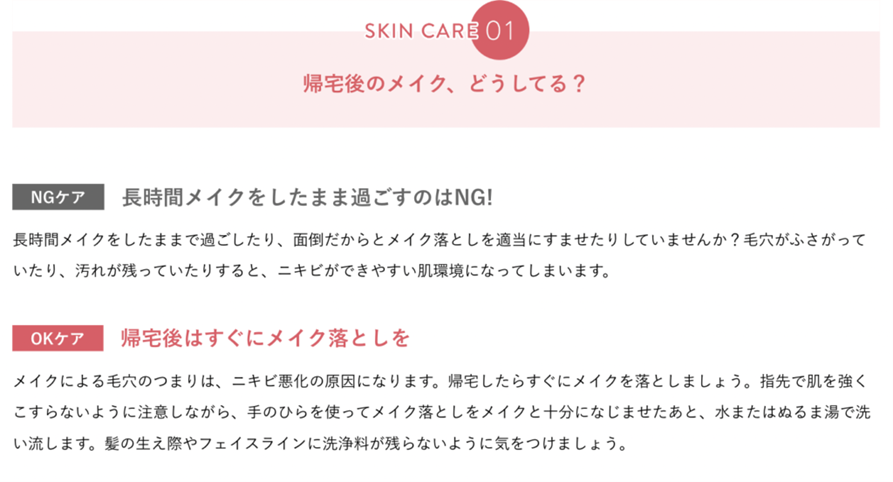

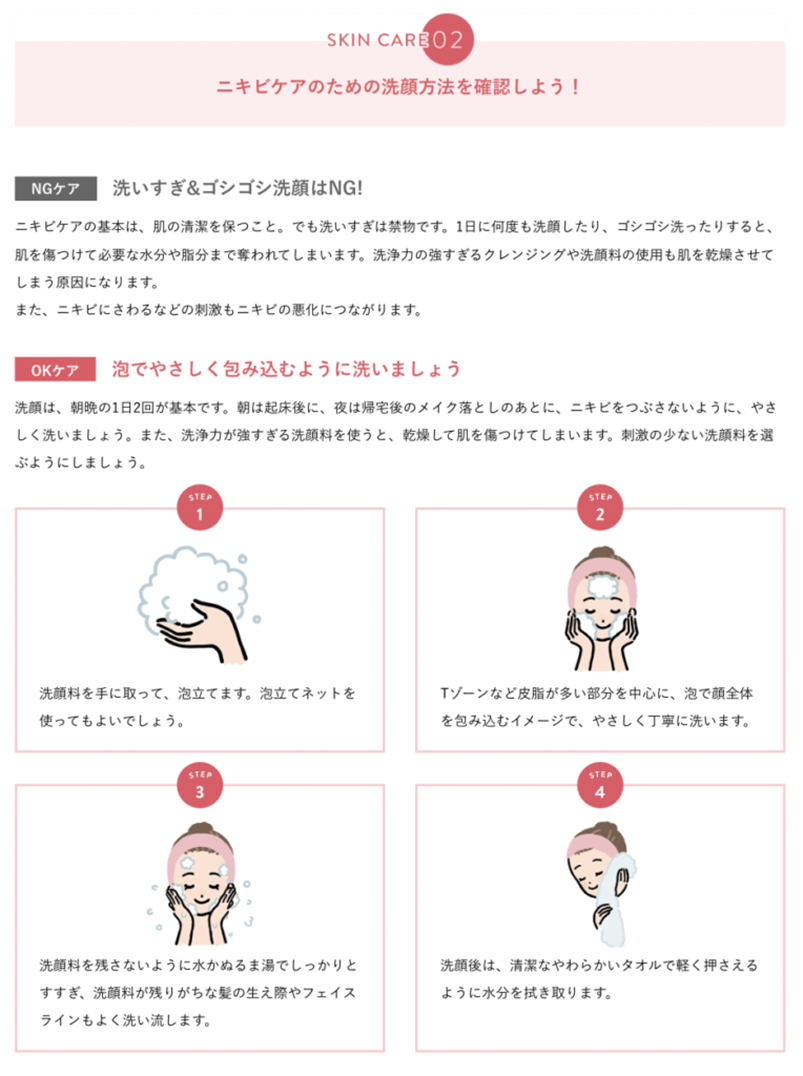

皮脂コントロールのため1日2回の洗顔が必要です。

洗顔剤は皮脂を落としすぎてもいけません。肌に優しい洗顔剤で、こすらずになでるように洗いましょう。

当院ではクレンジング、洗顔、保湿の際にセルニュープラスシリーズをおすすめしております。セルニュープラスはNOVのクリニック限定化粧品シリーズで低刺激、高品質が知られております。詳しくは院内スタッフにご確認ください。

ニキビ、あきらめずに皮膚科にご相談ください。

湿疹

~誰にでも、どこにでも起こりうる皮膚炎

適切な治療で健康な肌を保ちましょう~

湿疹とは、皮膚に湿疹反応を生じる病気の総称です。

発症要因、発症する部位、皮疹の形状などによってさまざまな名称で呼ばれます。

例えば、手湿疹、頭皮湿疹、脂漏性湿疹、皮脂欠乏性湿疹、汗疱、おむつ皮膚炎、貨幣状湿疹、ビダール苔癬、接触皮膚炎など。

アトピー性皮膚炎も湿疹反応です。

アトピー性皮膚炎の方は、皮膚のバリア機能異常(乾燥肌)、アレルギー体質により、環境中のアレルゲン、刺激因子の影響を受けやすく、皮膚が容易に湿疹反応を起こしてしまいます。

かぶれも湿疹のひとつですが、正式には接触皮膚炎(せっしょくひふえん)と呼ばれ、湿疹の中でも、皮膚炎の原因がはっきりしている場合をいいます。

湿疹・かぶれを起こす主な原因には次のようなものが考えられます。

・湿疹、かぶれを起こす主な原因の表

・湿疹の症状

・湿疹は、皮膚が炎症を起こすことで、皮膚が紅斑(赤み)や掻痒(かゆみ)がでたり、汁(浸出液)がでできたり、痂皮(かさぶた)が付いたりします。

湿疹の治療

炎症が強く、赤みやかゆみのある部位にはステロイド剤を塗り、炎症反応を抑制します。

かゆみが強い場合はかゆみを止めるため補助的に抗アレルギー剤を飲むこともあります。

皮膚の乾燥や炎症をひきおこす原因に対処することが大切です。

皮膚の乾燥や炎症を起こす刺激となるものとの接触を減らします。

保湿剤を塗りスキンケアを徹底します。手洗いの度に塗りましょう。

アトピー性皮膚炎にともなう治りにくい手湿疹には紫外線療法を行うこともあります。

適切なケアと治療で健康な肌を保ちましょう。

まずは御受診ください。

脂漏性皮膚炎

~頭のふけ、かゆみ

根気よく外用を~

脂漏性皮膚炎とは、頭皮や顔面の皮脂の多い部位に生じる湿疹です。

思春期以後、皮脂をつくる皮脂腺が増え、特に30歳、40歳台にさしかかると頭皮のフケが多くなったり、鼻周りや耳、わきなどにかゆみをともなう赤みががでる方がおられます。

好発部位は頭皮、髪の毛の生え際、眉間・眉毛、鼻の周囲、耳の中や後ろ側、首回り、胸部、背中、脇、足の付け根などです。

脂漏性皮膚炎の原因は未だ明らかとなっていませんが、遺伝的要因、環境的要因、精神的ストレスなどさまざまな要因が関与していると考えられています。

皮膚炎が生じると赤みとかゆみを生じ、皮膚が荒れてかさつき、細かく剥がれ落ちることもあります。

皮脂の分泌が多い部位、化粧品や薬品の油分が多く付着する部位に皮膚常在真菌(カビ菌)であるマラセチア菌が増殖し、皮膚炎を生じることで悪化します。

マラセチアは皮脂腺から分泌される皮脂を栄養源としているため、皮脂の量が多い部分でマラセチアも増殖しやすいです。

脂漏性皮膚炎の治療

皮膚炎をやわらげるためステロイドを塗ります。

脂漏性湿疹は顔面や腋、股など皮膚が薄い部分に生じやすいため、副作用の少ないステロイドを外用することが多いです。

頭皮の脂漏性皮膚炎は治療が難しいことも多いです。

ステロイドシャンプー剤であるコムクロシャンプーを使用すると、上手に皮膚症

皮膚常在真菌であるマラセチア菌の増殖を抑制するためケトコナゾールという抗真菌薬を外用することもあります。

皮脂を減少させる効果が期待されるビタミンB2やB6を内服する場合もあります。

不規則な生活習慣、脂質や糖質に偏った食生活、刺激のある食べ物(アルコール、香辛料、コーヒーなど)、タバコ、ストレスによって悪化しやすいので、生活習慣を見直す必要があります。

脂漏性皮膚炎のその他の注意点

生活習慣

入浴不足や洗顔不足による皮脂の貯留やストレス、睡眠不足、偏った食生活が悪化因子となります。

洗顔、スキンケアを心がけましょう。

市販のシャンプー、石けん

市販の抗真菌剤含有シャンプーや石けんが効果的なことがあります。

(持田製薬コラージュふるふるシリーズ)

繰り返すことが多いご病気ですので、根気強く治療しましょう。

皮脂欠乏性湿疹

~かさかさ、かゆみ、あかみ

搔かずに皮膚科受診を~

皮膚の皮脂が減少することにより保持できる皮膚の水分量が減少して、乾燥や皮膚炎を生じやすくなります。

空気が乾燥する時期に多く発症します。

人は、年を取るほど体内の水分量が減少し、皮膚がうすくなり、皮脂の分泌が減少することで皮膚が乾燥しやすくなります。

ご高齢の方ほど皮膚が乾燥し、皮膚炎を生じやすい状態となっています。

その他、ステロイド剤を長期内服されている方は皮膚が薄くなり、乾燥しやすくなります。

治療

保湿剤によるスキンケアを行います。

ヘパリン類似物物質、尿素入りのローション、クリーム、軟膏などを使用します。

かゆみの強い部分や赤みのある部分に炎症が起きていますので、炎症を鎮めるためにステロイド外用薬を塗ります。

強いかゆみがあるときは、かゆみ止めの飲み薬を使用することもあります。

その他の注意点

生活習慣

- 熱いお風呂に長時間浸かるのは控えましょう。

熱いお湯によって皮脂が過剰に落ちてしまい皮膚が乾燥しやすくなります。 - 入浴時はナイロンタオルを使わずに、泡立てた石けんを使って手でやさしく洗いましょう。

- お風呂上がりはすぐに保湿しましょう。

かぶれ・接触皮膚炎

~触れたものによるアレルギー

治療から原因検索までお任せください~

刺激性のある物質や、アレルギー反応の原因となる物質が触れた場合、触れた部分を中心に皮膚炎を起こし赤くただれてしまう皮膚のご病気です。

一次性(刺激性のある物質に触れ、だれにでも生じるかぶれ)とアレルギー性(アレルギー体質がある人にのみ生じるかぶれ)の接触皮膚炎があります。

皮膚炎がひどい場合、水ぶくれができてしまったり、全身に湿疹反応が広がることもあります。

一次性接触皮膚炎は赤ちゃんや高齢者のおむつ皮膚炎(尿や便の刺激による反応)

アレルギー性接触皮膚炎は湿布や化粧品かぶれ(湿布や化粧品の成分に対するアレルギー反応)

などがよく知られています。

治療

原則として、原因となる物質に触れないことが大切です。

それが困難な場合、原因となる物質を可能な限り遠ざけたり、皮膚を保護して接触を減らすことが大切です。

(おむつ皮膚炎なら下痢を治す、湿布かぶれなら湿布を貼らない、など)

かぶれた部分には炎症を落ち着かせるためステロイド外用剤を1日2回外用します。

痒みがひどいときはかゆみ止めの飲み薬を飲みます。

症状が重症の場合は、短期間だけステロイド内服薬を飲むこともあります。

その他の注意点

職業柄、原因物質に触らざるを得ない場合は手袋などをするなどして、できる限り原因物質から遠ざけることが大切です。

ご自身のアレルギーのあるものに関しては触れない様にしましょう。

湿布の中に含まれるケトプロフェンは、貼っている部分が紫外線に当たることでかぶれの症状がでる光接触皮膚炎を起こすことがあります。

湿布を貼るのを止めても、数ヶ月の間、紫外線を浴びると皮膚炎を繰り返すことがあり、遮光(しゃこう)が重要です。

円形脱毛症

~脱毛、気が付いたらすぐ受診、

外用、紫外線、全身療法 保険診療で治療可能~

通常であれば、外から侵入してきた細菌やウイルスなどと戦う仕組みである免疫が、自分の毛をターゲットとして攻撃してしまう病気が円形脱毛症です。

円形脱毛症の方は、免疫細胞が自分自身の毛をつくる細胞を攻撃してしまい、毛包周囲に炎症を起こし、毛が抜けてしまいます。

円形脱毛症に関する検査

円形脱毛症は自己免疫疾患であるため、他のご病気を合併されていることがあり、例えばアトピーや膠原病をお持ちの方は、円形脱毛症の発症リスクが高まります。

円形脱毛症を発症された方は、他の合併症の可能性がないか、他の脱毛の原因がないかなどを確認するために血液検査を行うことをおすすめしております。(3割負担の方で4,500円ほどのご負担となります。)

円形脱毛症の治療

自分の毛髪細胞を攻撃している免疫細胞による炎症を食い止めるためにステロイド剤の外用や皮下注射、紫外線治療を行います。

また、血流を促進することで育毛を促す薬の外用したり、抗アレルギー剤やビタミン剤を内服することもあります。

病気の勢いが強く、脱毛部位が多発する場合、頭部全体の毛が抜けたり、眉毛や体毛が抜けて脱毛が体全体に広がる場合があります。

その場合、入院してステロイドの点滴治療が必要となることがありますので、その場合、適切に治療適応を判断し、総合病院や大学病院に紹介致します。

局所紫外線療法

当院では最新の局所光線治療器を取り扱っております。

光線療法 エキシマライト セラビーム UV 308 mini LED

局所紫外線療法は円形脱毛症にも保険適応があります。

脱毛部位に照射することで、炎症を抑制し、発毛を促す効果が得られます。

照射時に痛みはありません。

局所紫外線療法は保険診療です。

光線療法の保険点数は340点で、照射する面積に関わらず一律です。

光線療法1回あたりの実際のご負担

・3割負担の方 1,020円

ケナコルト(ステロイド剤)局所注射療法

細い針で脱毛部位に注射します。痛みは軽度です。

光線療法と併用すると改善しやすくなります。

最短で2週間毎に脱毛部位に局所注射を行います。

保険適用のある治療法です。

3割負担の方で1回500円程度のご負担となります。

円形脱毛症の注意点

生活習慣

ストレスは円形脱毛症の発症要因、増悪要因となります。

健康的な生活習慣を心がけましょう。

治療の経過について

円形脱毛症は治療開始後もすぐに改善するわけではありません。

毛が生え、脱毛斑が目立たなくなるのに通常半年ほどかかります。

脱毛症に対して不安やストレスを感じられ方も多いのですが、焦らず根気よく治療する必要があります。

合併症について

その他、円形脱毛症を発症された方の中には他の病気を合併されている方もおられます。

円形脱毛症と合併しやすい甲状腺の病気や他の自己免疫疾患がないか、円形脱毛症以外の脱毛の原因として、

消耗性の疾患、梅毒など感染症にともなう脱毛、体にとって重要な微量元素(亜鉛、鉄など)の欠乏による脱毛などがないか血液検査で確認することをお勧めする場合もあります。

円形脱毛症を見過ごさず適切な治療を受けましょう。当院では外用療法、紫外線療法から全身療法まで、適切な治療をご提案させていただきます。

掌蹠膿疱症

~手足のぶつぶつとした皮疹

外用から全身療法まで 治療を提案します~

手の平や足の裏に、小さい膿疱(白い膿がたまった皮疹)をくり返すご病気です。

膿疱とともに炎症で皮膚が赤くなり、膿疱が破れて皮がめくれたり亀裂を生じ、痛みで日常生活に支障をきたします。

膿疱の中に細菌はいませんので、この病気が人にうつることは決してありません。

発症原因は明らかとはなっておりませんが、

・歯根部の病巣感染(慢性の細菌感染症)

・喫煙(タバコ)

・扁桃炎

・歯科金属アレルギー

が発症や増悪に関与していることがわかっています。

掌蹠膿疱症の方の中には、頻度は少ないですが、胸の骨や関節に炎症を生じる方がおられます。

掌蹠膿疱症性骨関節炎(pustulotic arthro-osteitis:PAO)と呼ばれ、胸部の関節痛による激しい痛みによって日常生活に支障をきたします。

掌蹠膿疱症の治療

悪化因子を取り除く

まずは、悪化因子を取り除くことが優先されます。

・喫煙されている方は禁煙することが大切です。

・歯根部の慢性感染病巣がある方は、歯医者さんで歯根部の治療を優先していただく必要があります。

・歯科金属アレルギーが疑われる場合には、歯科金属の除去を検討することもあります。

・扁桃炎をくり返しており、そのたびに皮膚症状が悪くなる方は、扁桃切除も検討します。

皮膚症状に対する治療

・局所の炎症を抑えるためにステロイドの塗り薬、ビタミンD3の塗り薬を塗ります。

・ビオチン(ビタミンBの一種)や抗アレルギー剤の内服が有効な方もおられます。

・週に1〜2度の紫外線療法も有効性が高い治療です。

・ビタミンA誘導体内服薬やステロイドの内服薬を使用することもあります。

生物学的製剤(注射薬)

高額な治療にはなりますが、掌蹠膿疱症にはIL-23という炎症を起こすタンパク質を抑制する抗体製剤である生物学的製剤の注射薬が適応となっております。

悪化因子を取り除いたにもかかわらず、一般的な治療で治りにくい方は適応となります。

当院は日本皮膚科学会から生物学的製剤使用承認を得ております。

関節痛に関しては鎮痛剤の内服を行います。

関節痛が強く生活に支障を来している方はより専門的な治療が必要となるため、近隣の総合病院へ紹介致します。

掌蹠膿疱症のその他の注意点

歯根部の病巣感染がある方は、歯科で治療を行いましょう。

歯根部の治療後も手足の症状はすぐには改善せず、治療後数ヶ月してから効果が表れることが多いです。

喫煙者に掌蹠膿疱症が多いというデータがあります。

禁煙しても全ての人が掌蹠膿疱症が改善するわけではないですが、禁煙することを強くおすすめします。

原因を可能な限り除去して、根気強く治療を継続しましょう。

全身療法まで当院にお任せください。

白斑

~皮膚のしろぬけ

外用療法、紫外線療法お任せください~

尋常性白斑の原因は解明されていませんが、自己免疫(本来病原菌と戦ってくれる免疫が自分自身を攻撃的してしまう)により皮膚の色の元となるメラニン(黒色色素)が破壊されたり、色素細胞(メラノサイト)が攻撃されメラニン色素を作る力がなくなる、もしくは低下することで発症すると考えられています。

この状態が尋常性白斑という疾患で、別名しろなまずとも呼ばれます。

日本における尋常性白斑の患者さんは人口の1~2%程度と言われます。20代の発症が多いとされますが、各年代に広くみられます。男女差は、ほとんど無いようです。

その他、皮膚が白く抜けてみえる状態の原因として、炎症後の色素脱失、脱色素性母斑、真菌(かび)である癜風(でんぷう)など、一見すると尋常性白斑とよく似た皮膚症状を示すご病気もありますので、尋常性白斑なのかどうかをしっかり診断することが、治療の第一歩です。

尋常性白斑の治療

外用治療

ステロイド、タクロリムスの外用療法などがあります。

当院では全身および局所紫外線療法を行うことができます。

紫外線治療(局所光線療法)を週1、2回の照射から開始し、症状に合わせて照射回数、照射量を調整します。

痛みはありません。照射時は温かさを感じます。

紫外線療法は保険診療です。

光線療法の保険点数は340点で、照射する面積に関わらず一律です。

光線療法1回あたりの実際のご負担

・3割負担の方 1,020円

その他、範囲が広いなど重症の場合、皮膚移植も行われることがあります。

ご希望があれば移植を行っている総合病院や大学病院への紹介となります。

また、カバーマーク(化粧)を用いて皮膚の色を整えることができます。

根本的治療ではありませんが、社会生活上の精神的ストレスを減らすのに有効な手段です。

少しでもひふのしろぬけが気になったら、まずはご相談ください。

外傷

~その傷、消毒しないで

やさしく洗って 悪化する前に受診を~

外傷は外的な物理刺激によってできた傷のことを言います。

受傷機転(どのような物理刺激が加わるか)により創の性状が異なり

・切創(切り傷)

・擦過傷(すり傷)

・挫創(鈍的外力によってできた傷)

・刺創(刺しキズ)

・咬傷(咬みキズ)があります。

処置は、傷の深さ、大きさ、組織損傷の度合、汚染(どのくらい汚れた傷か)により異なります。

治療

外傷治療はまず洗浄です。

消毒は不要というのが常識となりました。

消毒は傷の治りを遅くしてしまう、ことが証明されています。

浅い傷であれば、軟膏の外用のみで改善します。

切り傷や挫創の一部で創がきれいな状態であれば縫合を行います。

創が汚れている場合や動物に噛まれた傷、錆びた金属によって受傷した場合、破傷風トキソイド(ワクチン)の注射を行う場合があります。

その他の注意点

創は消毒しないようにしましょう。

水道水を用いた石けん洗浄で十分です。

消毒薬は細菌を殺菌しますが、皮膚の正常組織もダメージを受けてしまい、治りが悪くなります。

免疫が低下するご病気をお持ちの方、糖尿病がある方、閉塞性動脈硬化症(動脈が閉塞して血のめぐりが悪いご病気)の方は特に注意が必要です。

免疫が低下していると傷から感染を生じやすく、重症化しやすい傾向があります。

糖尿病や閉塞性動脈硬化症の方は末梢の血の巡りが悪く、外傷に伴う感染をきっかけにして手足が壊疽(えそ)を起こす可能があります。

重症化し切断等が必要な場合は形成外科、総合病院に紹介を行います。

熱傷

~やけどをしたら、

まずクーリング、早期受診をしてください~

熱傷は熱によって皮膚組織がダメージを受けた状態で、赤み、水ぶくれ、痛みなどが現れます。

深い部分に至るやけどは皮膚の壊死(えし)を生じます。

痕が残るかどうかは熱傷の深さによって決まります。

熱傷の深さはⅠ度〜Ⅲ度までの深さで表現されます。

Ⅰ度は表皮(皮膚の最外層)の深さ

Ⅱ度は真皮(表皮の下の皮膚)までの熱傷で浅いⅡ度と深いⅡ度に分けられます。

Ⅲ度は皮下脂肪に至るやけどです。

水疱がある時点でⅡ度以上となり、深いⅡ度とⅢ度の熱傷は瘢痕(傷跡)が残ります。

熱傷の深さはやけどした時点ですぐには分からず、数日〜1週間ほど経過してからはっきりしてきます。

治療方法や治療期間は傷の深さや傷の状態によって変わります。

低温熱傷は気づかない内に深い傷を残す可能性があり注意を要します。

また、やけど部位から細菌が侵入して二次感染を生じることがあり、その場合治療に抗生剤が必要になることもあります。

治療

熱傷の初期治療はクーリング、外用剤による炎症の抑制、痛み止めの内服です。

数日〜1週間程度で傷の深さがはっきりしてきますので、傷の深さに応じて外用剤を塗り分けたり、内服治療を行います。

深い熱傷の場合、壊死組織のデブリードマン(死んだ皮膚組織を除去すること)を行ったり、植皮が必要となることがあります。

深い熱傷や広範囲の熱傷の場合、命に関わることもあり、総合病院に紹介しております。

その他の注意点

創は消毒しないようにしましょう。

水道水を用いた石けん洗浄で十分です。

消毒薬は細菌を殺菌しますが、皮膚の正常組織もダメージを受けてしまい、治りが悪くなります。

早期受診をお願いします。

たこ・魚の目

~自己処置は時に危険です

痛みに悩む前に受診を~

たこ、魚の目について

皮膚は外からの刺激(圧迫や摩擦)に抵抗して硬くなります。

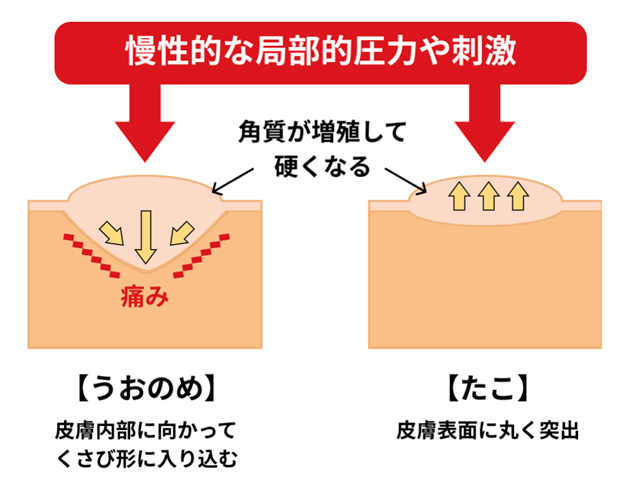

長い間、圧迫や摩擦などの刺激が皮膚に加わると角質が厚くなり、たこ(= 胼胝;べんち)や魚の目(= 鶏眼;けいがん)ができます。

たこは外側に向けて角質が肥厚するだけなのであまり痛くありませんが、魚の目は肥厚した角質の中心が尖って皮膚の内側に食い込むため痛みを生じます。

関節の変形のある方、股関節痛や膝関節痛がありどちらかの足に重心が偏っている方にも生じやすいご病気です。

たこ、魚の目の治療

痛みを感じるようであれば受診してください。

たこの硬くなった角質や魚の目の芯を削ります。

不適切な自己処置の結果、感染を起こし重篤な状況に陥るケースを多く経験しております。ぜひ、医療機関御受診をお願いします。

芯まで削った場合でも、足にフィットしていない靴を買い替えたり、インソールの変更など根本的な解決をしないと再発してしまいますので、再発予防を心がけていただく必要があります。

まずは、たこや魚の目ができるメカニズムを学び、日常生活において適切な対応をとることが大切です。

たこ、魚の目についての注意点

圧迫だけでなく、ずれる力でもたこや魚の目ができますので、紐靴を履いて足首のところでしっかりと紐を閉め、足首で靴と足を固定することが重要です。

足への負担を分散させるため、たこや魚の目がある部位に厚くクッション性のあるインソール(靴の中敷き)を当てることも大切です。

高齢者の方

若い頃は筋肉や皮下脂肪が厚く十分なクッション作用がありますが、お年を重ねていくと次第に筋肉や脂肪が薄くなり、骨が突出しやすくなる部分にたこや魚の目ができやすくなります。

また、外反母趾や内反母趾など足の変形があったり、膝や腰の痛みから歩き方のバランスが偏ってしまうと、たこや魚の目ができやすくなります。

若い女性の方

ハイヒールを履くと、負担が足の前方の方に集中してしまうため、たこや魚の目ができやすくなります。

負担が同じ部位に長く続くと、足の骨の変形が起こり、外反母趾や内反小趾などを起こします。

さらに足の変形によってたこやウオノメができるようになります。

ハイヒールなど足に負担がかかる靴は極力控え、普段は健康靴として、スニーカーやウォーキングシューズを着用しましょう。

スポーツをされる方

スポーツ自体の圧力が原因でたこや魚の目ができてきます。

足に合ったシューズを履き、靴ひもをしっかりと閉めてずれないように固定しましょう。

痛みに悩む前にぜひ御受診下さい。適切な処置、ケアをご提案、施行させていただきます。

巻き爪・陥入爪

~爪の痛み、自分で切る前に受診を

爪の矯正から手術まで対応します~

巻き爪、陥入爪について

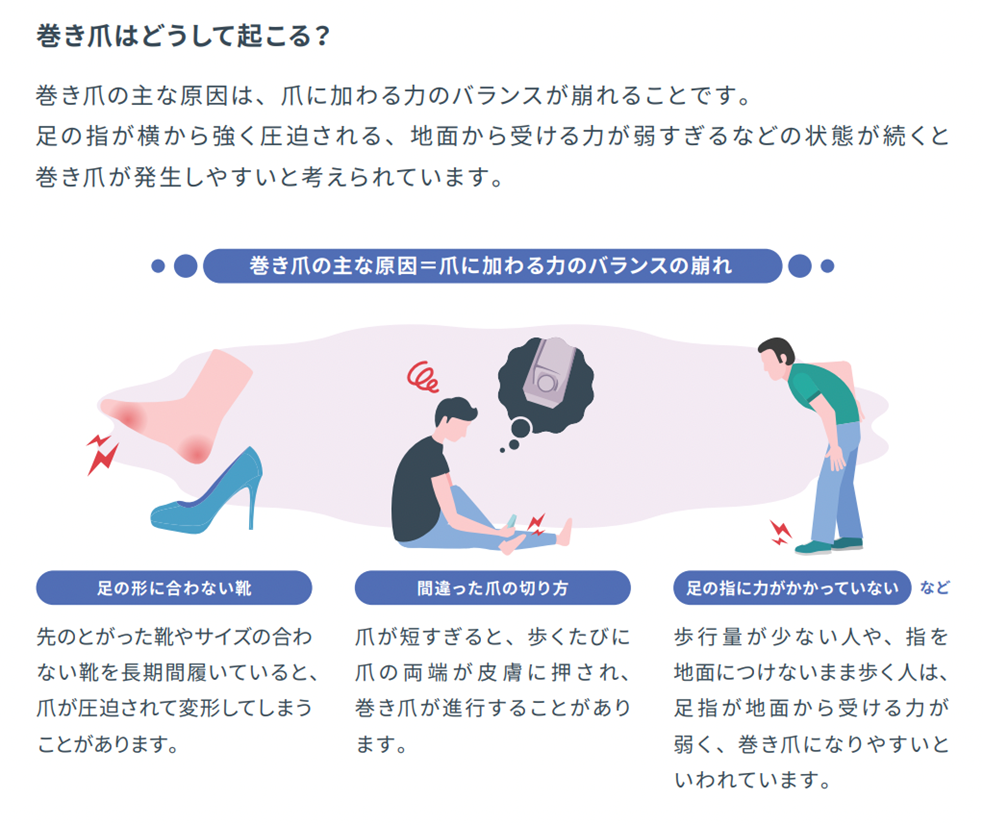

巻き爪とは、爪が内側に巻いた状態です。

足の形や歩き方、窮屈な靴の影響によって足の指に正しく力が加わらない、爪を深く切りすぎたなどで、爪へ適度な力が加わらなくなり、さらに爪が巻いてしまいます。

また、巻いた爪が皮膚に刺さって痛みがある状態を陥入爪(かんにゅうそう)と言います。

爪が食い込んで痛むため、爪をさらに深く切り込み、それによって巻き爪が悪化するという悪循環をくり返している場合が多いです。

巻き爪のある部分に痛みを生じると、姿勢や歩き方が悪くなるため膝や腰の痛みの原因になってしまうこともあります。

巻き爪、陥入爪の治療

巻き爪

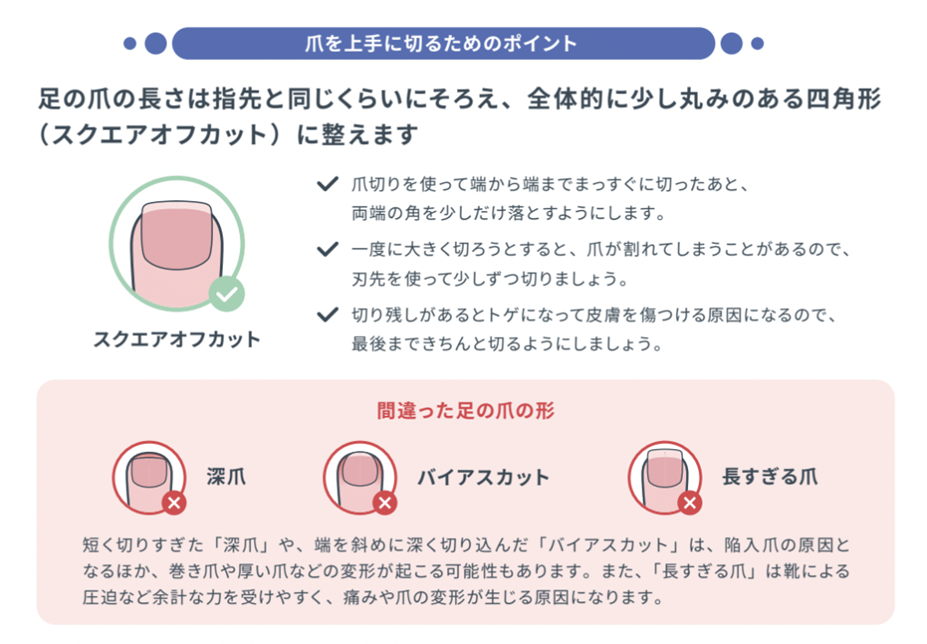

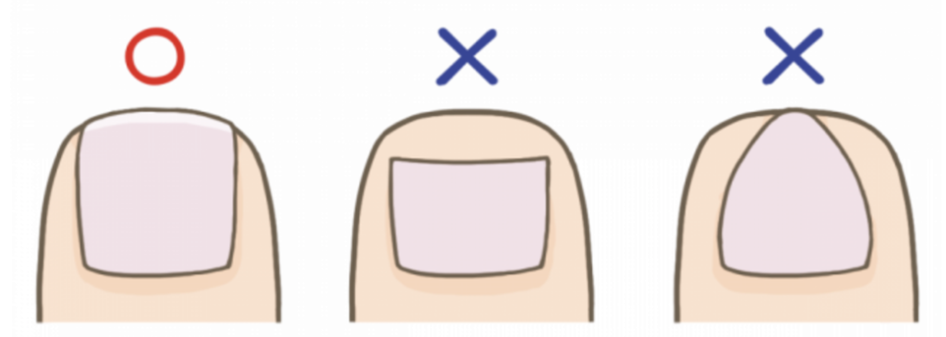

まずは、爪を正しくケアすることが重要です。

爪を深く切り込みすぎないようにしましょう。

巻き爪とならないよう、爪はある程度伸ばしておくことが大切です。

爪の切り方は、「四角に切る」が重要です

端を切らずにヤスリで形を整えましょう。

自分の足の形に合った靴を選択するのも大事です。

血管拡張性肉芽腫

爪の辺縁から赤い肉が盛り上がり指が腫れてしまうことがあります。

この場合、処置をする際に強い疼痛を伴うため、すぐに処置ができないことがあります。

まずは、伸縮性のあるテープを爪の際の皮膚に貼り、テープを引っ張ることで、皮膚を食い込んでいる爪から引き離します。

これをテーピングといいます。

テーピングを続けながら、爪が伸びてくるのを待ちます。

ある程度爪を伸ばし、先端をまっすぐ水平に整えて爪のケアを続けましょう。

また、応急処置的として食い込んだ爪を除去することもあります。

爪を除去した場合でも爪が食い込まずに生えてくるようテーピングを行う必要があります。

爪が深く食い込み、赤い肉が盛り上がってしまっている場合

指の根元に局所麻酔をして、深く食い込んだ爪を除去したり、爪と皮膚の間にクッション材としてチューブや綿を挟むこともあります。

治療が難しい場合、外科的手術が必要になることがあります。

当院では痛みの解除のための処置から、適切な爪のケア、処置方法の指導、重症例の手術まで幅広く対応させていただきます。

痛みに悩まず、まず御受診ください。

酒さ・酒さ様皮膚炎(赤ら顔)

~なかなか治らない顔の赤み

自己判断せず、専門医受診を~

酒さについて

酒皶(しゅさ)は中年以降の女性に生じることの多い原因不明の慢性炎症性疾患です。

酒さの方は、外界からの刺激、細菌、微生物に対して自然免疫が活性化しやすい(皮膚炎を生じやすい)体質をお持ちであることが知られています。

酒さの症状として、顔の毛細血管拡張、赤ら顔、ほてり、ピリピリとした感じが長く続きます。

紫外線暴露、寒冷・温熱刺激、香辛料などの刺激物の摂取、飲酒、ストレスが悪化因子となります。

酒さと症状が似ていますが、長期間ステロイド外用をすることで生じる酒さ様皮膚炎(しゅさようひふえん:ステロイド酒さ)という皮膚のご病気もあります。

こちらはステロイドに対する副作用の一つと考えられています。

どちらも確立された治療は無く、治療が難しい病気の一つです。

日本では、諸外国と比較して保険診療で行える治療法に制限があり、治療に難渋します。

レーザー治療や自由診療で使用可能な海外医薬品による治療薬が有効なこともあります。

酒さを悪化させる原因は患者さんよってさまざまです。

日常生活で悪化の原因となっているものはありませんか?

酒さが悪化する主な原因

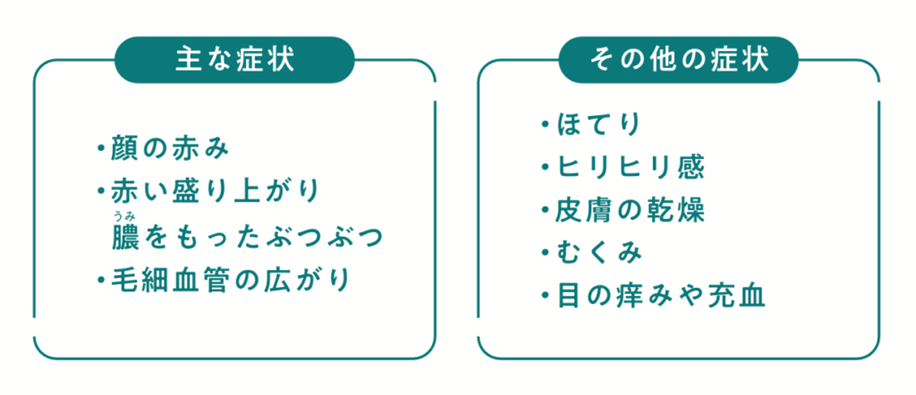

酒さの症状

酒さは、成人において慢性的で一般的な病気であり、顔などの露出度の高い部分に症状が現れる病気です。この症状は、男性よりも女性、さらに若い患者よりも三十歳以上の方によくみられます。

下記の症状が、1つもしくはそれ以上ある場合、酒さを疑います。

- 顔、首に一時的な赤みを繰り返す(ほてりや一過性紅斑)

- 顔面の特定の部分の赤らみ、ほてりの症状が続く(持続性紅斑)

- 丘疹や膿疱をくり返す

- 毛細血管拡張(細い血管が目立つ)

副症状

主症状と合わせて以下の副症状が出現することがしばしばあります。 副症状が単独で発症することもあります。

- 灼熱感やチクチクとした痛み

- 乾燥肌(かさつき)

- 浮腫(むくみ)

- 眼の症状 まぶたの炎症など

- ドライアイ、羞明(光を過度にまぶしく感じる)、反復性麦粒腫(まぶたのしこり)

- 顔の周り、頭皮や耳などにも主症状が現れる

- 皮脂腺の過形成、腫大

酒さの分類

次のサブタイプに分類されます。

1型. 紅斑毛細血管拡張型

2型. 丘疹膿疱型

3型. 瘤腫型

4型. 眼型

酒さの治療

酒さの治療は、基本的に悪化因子と考えられている紫外線暴露、寒冷・温熱刺激、香辛料などの刺激物の摂取、飲酒などを可能な限り避ける必要があります。

日焼け止め、保湿などによるスキンケアが非常に重要です。

酒さとは別に酒さ様皮膚炎(しゅさようひふえん)というご病気もあります。

酒さ様皮膚炎はステロイドの長期外用により生じているため、ステロイドの外用を中止する必要があります。

保険診療

・ロゼックスゲル®(メトロニダゾールゲル)

令和4年5月末より抗菌作用のあるメトロニダゾール外用剤(ロゼックスゲル®)が保険適応となりました。酒さを起こす原因の一つと言われているニキビダニを減らす効果があります。

1型の紅斑毛細血管拡張型、2型の丘疹膿疱型酒さに適応があります。

プツプツとした丘疹や膿疱に対しては12週間の外用で有効性が示されていますが、顔の赤みを治める効果は限定的です。

・炎症を抑制する作用のある抗菌薬の内服、外用

ロキシスロマイシンなどのマクロライド系抗生物質、ドキシサイクリン、塩酸ミノサイクリンなどのテトラサイクリン系の抗生物質は炎症を抑える効果、免疫を調整する作用を有しており、酒さに対して効果的であることがあります。

・漢方薬

漢方薬の内服が酒さに効果的なことがあります。

代表例:白虎加人参湯、十味敗毒湯 等

自費診療

当院では赤みに吸収されやすい光を照射することで血管を収縮させるノーリス(IPL光治療)による自費診療を行っております。

シミ・肝斑

~保険診療と美容医療のハイブリット

シミ治療、当院の強みです~

シミは、雀卵斑(じゃくらんはん:そばかす)、肝斑(かんぱん)、老人性色素斑、脂漏性角化症、炎症後色素沈着、ADM(後天性真皮メラサイトーシス)などの総称です。

シミの最も大きな原因は紫外線による光老化です。

長い間、蓄積した紫外線ダメージが、肌の老化ととともにシミとなって現れます。

紫外線の他にも、加齢による皮膚のターンオーバー(入れ替わり)の停滞や精神的なストレス、ホルモンバランスの乱れ、摩擦・外傷・ニキビによる炎症などもシミの原因となります。

雀卵斑(じゃくらんはん)

雀卵斑(=そばかす)は子供の頃から現れる遺伝的な要素が大きい比較的浅いシミです。

小さな茶色いシミが鼻を中心に左右の頬に対称に現れます。

顔だけでなく、手や背中、肩、デコルテにもできることがあります。

肝斑(かんぱん)

肝斑は日光性のシミ(老人性色素斑)とは異なり、特徴としては、主に両頬や額に左右対称性で境界があり、地図のようにべったりとして見えるシミです。

30〜50代の女性に多く見られます。

肝斑はくすみや日光性のシミと重なっている場合も多く、肉眼で分かりにくいことがあります。

肝斑の方は、メラニン色素を産生する色素細胞が活発になりやすい状態にあります。軽度の炎症でもメラニン産生が促進しシミとなります。摩擦刺激、乾燥、紫外線によって皮膚の炎症が生じるとシミが濃くなりなります。その他の原因として、妊娠・出産・更年期・ピル内服中などホルモンバランスの乱れ、季節により増悪することがあります。

肝斑は治療が難しいシミです。

トラネキサム酸の内服が第一選択となります。

また、炎症を起こさないようスキンケアを徹底した上で美容施術を受けていただく必要があります。

老人性色素斑、日光性色素斑

老人性色素斑(日光性色素斑)は30代、40代以降に顔・手の甲・腕などの紫外線にあたるところにできる濃い褐色の境界明瞭なシミです。

ソバカス状の小さなものや大きな丸いものがあります。

紫外線に長期間さらされたことにより、皮膚の表皮細胞が光老化が生じ、メラノサイトが活性化して過剰なメラニンを作ります。

今あるシミは、これまでに紫外線を浴びた影響が出ていると考えられます。

炎症後色素沈着

ニキビや火傷、虫刺されやケガなどの炎症が原因で起きる色素沈着です。

皮膚で強い炎症が起きた後に、その修復過程で皮膚が黒くなる現象で、メラノサイトが活性化してメラニンを過剰に生成することで色素沈着を起こします。

火傷の治癒後やかさぶたが取れると、一旦は正常な皮膚が出てきますが、その後は約50%の割合で炎症後の色素沈着症が起こります。

ニキビ自体の腫れや、ニキビを潰すことなどにより皮膚が炎症を起こすと、メラニン色素が大量に生成されます。

後天性真皮メラノサイトーシス:ADM

ADM(:Acquired Dermal Melanocytosis)は、額の両側や頬上部に出現するシミです。

メラニンの深さによって、茶褐色〜灰色〜青と異なる色調のシミとなります。

原因は未だ解明されていませんが、遺伝や紫外線が深く関わっているとされています。

肝斑、雀卵斑、老人性色素斑などの他の種類のシミを併発している場合が多く、併発しているシミの種類によって、内服や外用治療が必要となる場合があります。

治療

シミの種類によってさまざまな治療がありますが、シミ治療の多くは美容診療、自費診療となります。

治療方法には外用治療(高濃度ハイドロキノン、トレチノインなど)、内服治療(トラネキサム酸、ビタミンC・Eなど)、I2PL治療、ピーリングなどあります。

状態、診断に合わせて治療法をご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。

蜂窩織炎(ほうかしきえん)

~足の腫れ、赤み、熱感

悪化する前にすぐ受診~

蜂窩織炎(ほうかしきえん)とは皮下組織、皮下脂肪で細菌が増殖して起こる急性感染症です。

感染経路は、主にかき傷、切り傷、ヤケドでできた傷、毛穴や手術痕などですが、水虫でできた皮膚のめくれや動物に噛まれた部位から細菌が侵入し蜂窩織炎を発症することもあります。

ご病気をお持ちでない方にも生じますが、皮膚に傷がある場合や免疫力が低下している場合に起こりやすく、重症化しやすいご病気です。

感染を起こしている皮膚には感染の徴候である発赤(ほっせき)、腫脹(しゅちょう)、圧痛(あっつう)、熱感(ねっかん)を生じ、炎症反応によって発熱、倦怠感をともなうことあります。

放置すると細菌が増殖し、血液を介して全身に細菌が広がって重症化することがあるため注意が必要です。

局所の症状と血液検査、細菌検査などを踏まえて診断します。

治療には抗菌薬の投与と安静が必要です。

治療

抗菌薬の内服、点滴治療を行います。

安静にして、冷やしましょう。

*運動や長時間の立ち仕事は症状を悪化させます。

横になり足を挙げると腫れの引きが早くなります。

赤く腫れた部位を冷やすことも有効です。

傷や潰瘍がある場合、傷の洗浄、外用治療を行うことも大切です。

その他の注意点

糖尿病の方は免疫力が低下しているため、水虫になりやすく、蜂窩織炎も生じやすいです。

糖尿病の方は蜂窩織炎を生じると重症化しやすいので日頃からフットケアを心がけることが大切です。

長年の糖尿病で末梢の血管が詰まり末梢循環が悪化している方は、感染に伴い血管が閉塞し下肢虚血を生じる場合があります。

この場合、血管治療も必要となりますので総合病院での治療が必要となります。

その他の免疫が低下するご病気をお持ちの方や免疫を抑制する薬を投与されている方も重症化するリスクが高いので注意が必要です。

耐性菌が感染すると、内服薬では治療が難しく、総合病院に入院して点滴治療を行う必要があります。

症状が強く重症化のリスクが高い場合、総合病院に紹介いたします。

札幌すがわら皮膚科は建物内に血液検査センターがあり、早期の採血での重症度判断も可能です。

必要な場合は総合病院と連携いたします。

とびひ・伝染性膿痂疹

~とびひ、見逃さない、悪化させない、うつさない

皮膚科専門医への御受診を~

とびひの正式な病名は伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)です。

細菌が皮膚に感染することで発症する、人にうつる病気です。

かゆみがあることが多く、とびひを掻きむしった手で他の体の部位を掻いてしまうと、水ぶくれやかさぶたがあっという間に全身へ広がります。

火事の火の粉が飛び火することに似ているため、「とびひ」と呼ばれています。

とびひは、虫さされやあせもを掻いたり、ケガをしてできた小さな皮膚の傷に細菌が入り込んで感染することで発症します。

原因となる細菌は黄色ブドウ球菌、化膿レンサ球菌です。

アトピー性皮膚炎をお持ちの方は、皮膚のバリア機能が低下しているためとびひにかかりやすいです。

また、アトピーの皮疹の悪化と自己判断ないし、誤診され悪化するケースも数多く経験しました。皮膚科専門医への御受診をおすすめします。

治療

抗生物質の塗り薬や飲み薬を使用します。

1日1〜2回、石けんを使って皮疹がある部位をシャワー洗浄します。

洗浄後に抗菌作用のある薬を外用し、じゅくじゅくとした部分はガーゼで保護します。

かゆみが強い場合は、やさしめのステロイドを外用や、抗ヒスタミン薬というかゆみ止めの飲み薬を処方いたします。

正しく治療できれば、1〜2週間で皮膚症状が改善します。

その他の注意点

- 患部を掻いたり、触ったりしないようにしましょう。

とびひは、患部を触った手を介して体のあちこちに広がります。

患部に触らないように注意し、引っ掻かないよう爪を短めに切ったり、患部をガーゼで保護するようにしましょう。 - 皮膚を清潔に保つ

入浴して皮膚を清潔に保つことが大切です。

患部はこすらず、石けんをよく泡立て、泡でていねいに洗い、その後はシャワーでよく洗い流しましょう。 - タオルや衣類を介してうつることもあります。

タオルや衣類は共用しないようにしましょう。

いぼ・疣贅

~凍結療法から外科手術まで、

いぼ治療、お任せください~

いぼは皮膚の加齢性変化やウイルス感染による皮膚病の総称です。

加齢によるいぼは、脂漏性角化症(しろうせいかくかしょう)、軟線維腫(なんせんいしゅ)など良性の細胞増殖であることが多く、ウイルスが感染することでできるいぼには尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)と伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ:みずいぼ)の頻度が高いことが知られています。

ウイルス感染による尋常性疣贅は、一見、たこや魚の目と似た見た目で放置されていることがありますが、人にうつす可能性があります。

放置すると大きくなり難治のため、早めに治療が大切です。

また、良性のイボだと思い放置したところ、どんどん広がり、皮膚癌だった患者様を大学病院で多く経験しました。気になる症状がある方は、ぜひ気軽にご相談ください。

治療

加齢によるいぼは液体窒素による冷凍凝固療法を行うことで比較的速やかに除去できます。

部分的ないぼであれば、CO2レーザーでの除去や外科切除でのをすることもあります。

ウイルス性のいぼに対しても液体窒素による冷凍凝固療法が有効です。

液体窒素で凍らせて炎症を起こし、部分的な免疫力を活性化することでウイルスを退治します。

1〜2週間毎に通院しで消えるまでの加療が必要です。

また、漢方薬を内服すると免疫の力が活性化しやすくなります。

いぼは深く大きくなればなるほど治療に時間がかかります。

気になる方はお早めにご相談ください。

水いぼ(伝染性軟属腫)については、半年程度で免疫力がついて自然に改善することが多いため、当院では積極的に摘除しておりませんがご希望の方は年齢、程度等に応じて対応させていただきます。

単純ヘルペス

口唇ヘルペス

~唇、陰部の赤い水ぶくれ

気が付いたらすぐ受診を、予防内服もご相談に応じます~

疲れ、ストレス、不眠が続く、紫外線に長時間当たるなどして免疫力が低下すると、口や目、陰部などの粘膜の周囲に痛みを伴う小さな水ぶくれができる単純ヘルペスウイルスによる感染症です。

できる部位によって、口唇ヘルペス(熱の華)や陰部ヘルペスなどと呼ばれます。

大人になって初めて感染した場合、高熱や強い痛みをともなって腫れることがあります。

単純ヘルペスウイルスは一度感染すると神経に潜み、免疫力が低下するたびに皮膚症状を引き起こします。

頻回にくり返すこともあるやっかいなご病気です。

何度もくり返されている方は、皮疹がでる前に違和感を感じ、皮疹の出現を予測できる方もおられます。

症状がでている時には、水ぶくれ中に単純ヘルペスウイルスが増えている状態にありますので、他の人にうつしてしまう可能性があります。

治療

ヘルペスウイルスの増殖を抑制する抗ウイルス薬の内服をおこないます。

抗ウイルス作用を有する外用剤もありますが、効き目が弱いため通常は内服治療をお勧めしております。

水疱がめくれ痛みをともなう場合は、皮膚を保護する軟膏を外用します。

その他の注意点

生活習慣

・疲れやストレスをためないようにしましょう。

・長時間の紫外線暴露を避け、睡眠をきちんととるなど規則正しい生活を心がけましょう。

・皮疹がでているときは、皮疹部への接触を避けましょう。

内服治療の方法

頻回にくり返す再発性ヘルペスの方にはPIT(patient initiated therapy)療法をお勧めしております。

PIT療法とはあらかじめ処方した抗ウイルス薬を皮疹が出る前の違和感を感じた時点で内服する方法です。

アメナメビル(アメナリーフ®)というお薬を1回6錠内服して、1日だけで内服を終了します。

帯状疱疹(たいじょうほうしん)

~体のどこにでも起こりうる赤い水ぶくれ、

気が付いたらすぐ皮膚科受診を~

帯状疱疹について

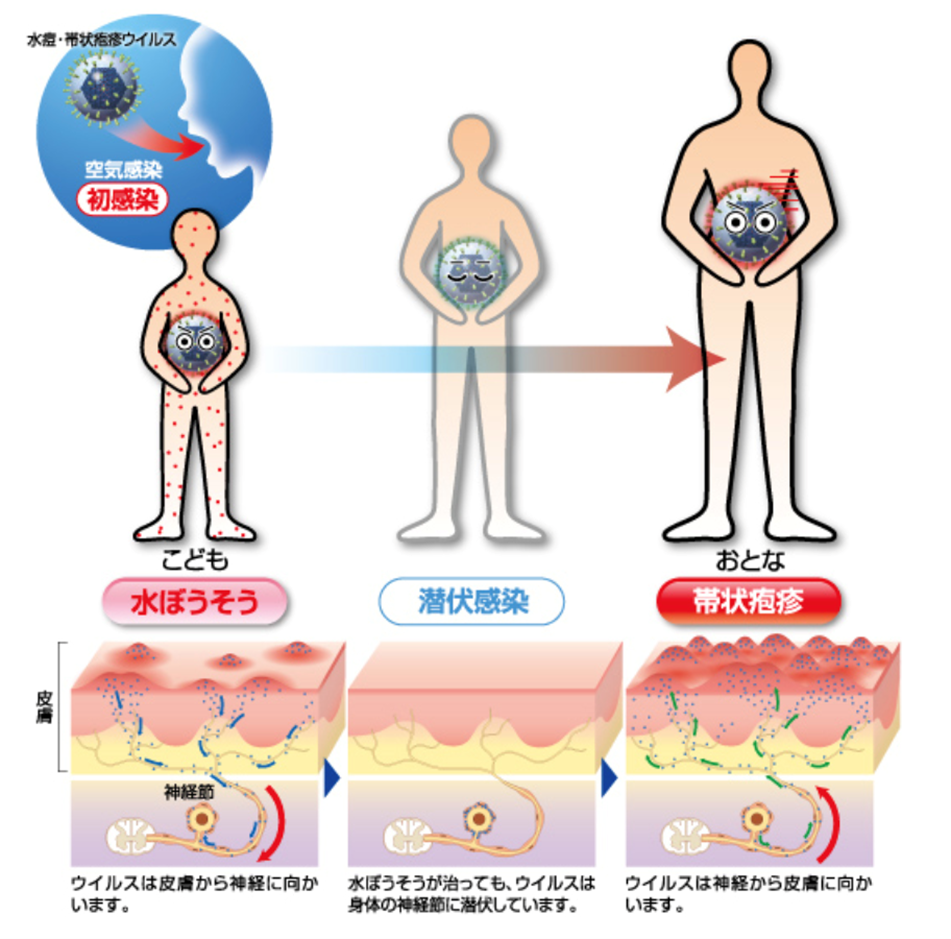

ヘルペスウイルスの一種である水痘帯状疱疹(すいとうたいじょうほうしん)ウイルスによる感染症です。

幼少期に水痘(みずぼうそう)にかかると、水痘(みずぼうそう)のウイルスが体の後根神経節(背骨の中を通る神経のそばにある神経節)に潜伏感染します。

通常、ご自身の免疫力でウイルスを押さえ込んでいるのですが、疲れ、ストレス、加齢、他のご病気、手術や強い治療などで免疫力が低下すると、神経に沿ってウイルスが増殖して帯状疱疹が出現します。

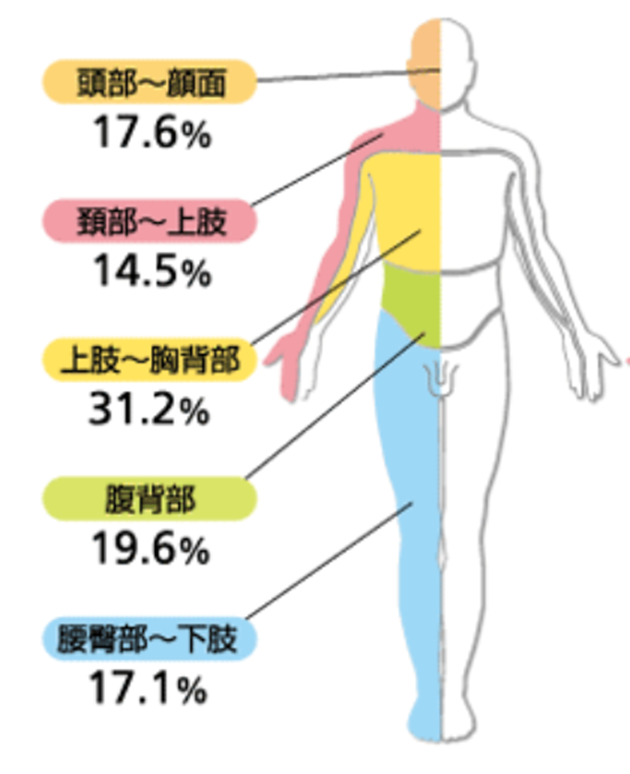

どの年代の方にも発症する可能性があり、顔、体、上下肢いずれの部位にも出現します。

通常は片方の一つの神経の流れに沿って皮膚症状があらわれます。

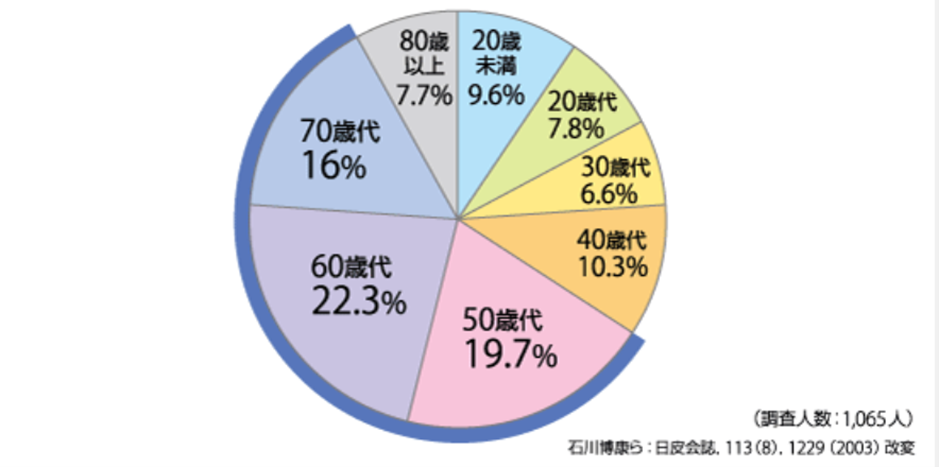

年代別の発症割合

発症部位の頻度

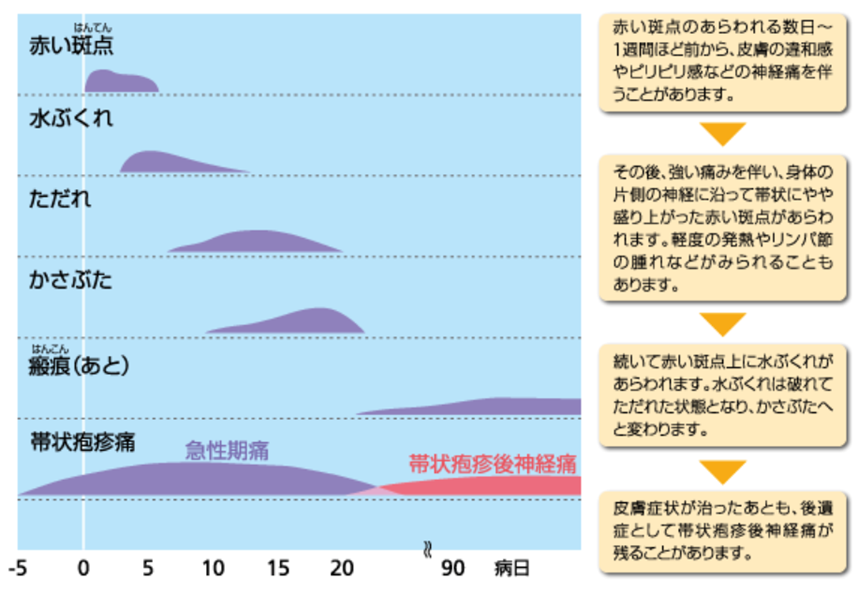

帯状疱疹の経過

ちくちく、ひりひり、ずきずきといった痛みが先に出現し、そのあとから皮膚に赤みや水ぶくれがでてくることが多いです。

帯状疱疹の経過

帯状疱疹の症状、合併症

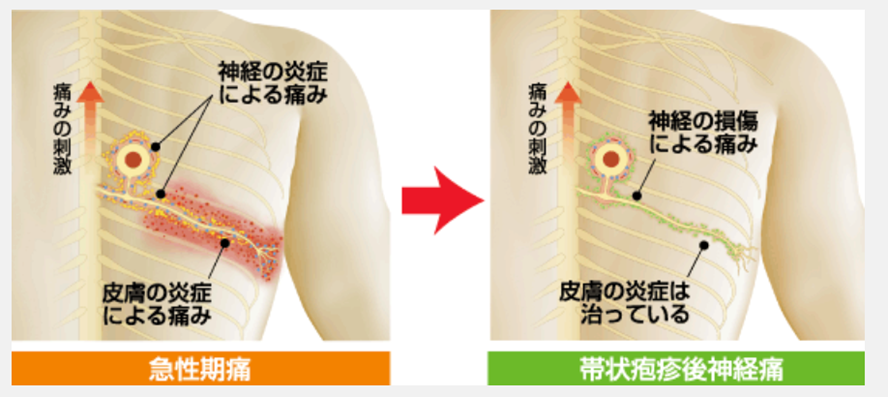

ウイルスの増殖によって神経が傷ついた状態になりますので、痛みや感覚障害(鈍い感じ、違和感)を生じます。

稀に、運動をつかさどる神経が傷ついて運動麻痺を生じたり、顔に帯状疱疹を生じ脳神経が障害されると角膜炎などの眼症状や難聴、めまいといったの聴神経症状、顔面神経麻痺を生じることもあります。

陰部やお尻に帯状疱疹が出た場合、膀胱直腸障害(ぼうこうちょくちょうしょうがい)を生じ、尿や便がでにくくなることもあります。免疫力が低下するご病気をお持ちの方や免疫を抑制する治療薬を使用されている方は、ウイルスが脳に炎症をおこし脳髄膜炎(のうずいまくえん)を起こす方もおられますので注意が必要です。

神経がひどく傷つくと、神経が過敏な状態となり、帯状疱疹後の神経痛が残る方がおられます。

免疫が低下するご病気をお持ちの方、免疫を抑制する飲み薬を飲まれている方、高齢者に神経痛が残りやすいです。

最初に水疱(みずぶくれ)ができ、水ぶくれが破れるとびらんになります。

びらんはその後痂皮(かさぶた)になり、少しずつ皮がはってきます。

帯状疱疹の治療

水痘帯状疱疹ウイルスの増殖を抑制する抗ウイルス薬の内服をおこないます。

他のご病気や治療によって免疫力が著しく低下されている方、皮膚症状の強い方、痛みの強い方、眼障害や聴神経障害が疑われる方は入院のうえ、点滴治療が必要となります。

その場合は、総合病院に紹介致します。

ヘルペスに対する抗ウイルス作用のある外用剤もありますが、帯状疱疹に対しては効果がありません。

水疱がめくれじゅくじゅくとした浸出液が出る場合は、皮膚を保護する軟膏を外用し、ガーゼで覆います。

痛みに対しては、痛み止めの飲み薬を内服します。

炎症の痛みに効くお薬、神経痛に効くお薬などを数種類組み合わせて内服します。

痛みがあまりに強い場合は、お近くのペインクリニックに受診することをお勧めすることもあります。

治療後の経過

通常、治療開始後1〜2週間程度で水ぶくれがかさぶたになり、ウイルスの増殖はおさえられます。

皮膚の皮がはり、痛みが軽減するのに3〜4週間ほどかかることが多いです。

1ヶ月経過した後も強い痛みが続く場合は神経痛が残る可能性があります。

帯状疱疹ワクチン

帯状疱疹の発症を予防できるワクチンは、弱毒生水痘ワクチンと帯状疱疹ワクチンの2種類があります。

当院ではシングリックス®を採用しております。

詳細に関しましては厚生労働省HPをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/shingles/index.html

また、強い痛みが持続する場合、建物内のペインクリニックと連携して治療も可能です。

水虫・白癬(はくせん)

~水虫、ほおっておかない

皮膚科専門医の治療で健康な皮膚を~

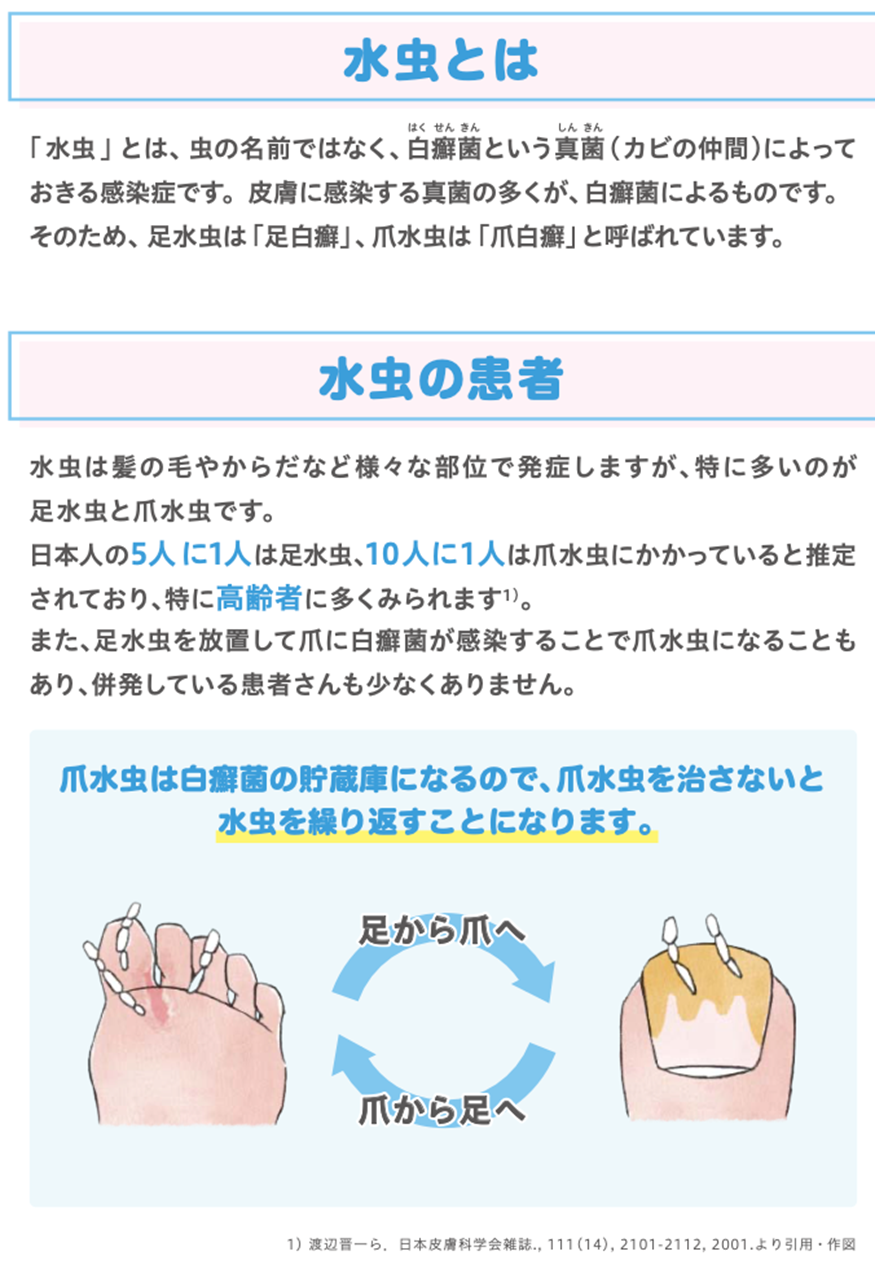

水虫、白癬について

水虫は真菌(カビ)の一種である白癬菌(はくせんきん)による皮膚の感染症です。

カビの一種ですので、高温多湿な環境で繁殖しやすいです。

白癬菌は皮膚を構成しているケラチンというタンパク質を好みます。

ケラチンは皮膚の垢や爪に豊富にふくまれています。

頭、股、手、爪など皮膚であればどこにでも感染しますが、一番多いのは足水虫です。

水虫でみられる皮膚症状は、湿疹など他の皮膚疾患でも同様にみられることがあります。

水虫と考え、他のご病気に対して誤って市販の水虫の薬を使ってしまうと、かぶれを生じてしまうこともありますので、医療機関で白癬菌がいるかどうか顕微鏡の検査を行い、確実に診断してから治療を始めることが大切です。

水虫は、治療後見た目には治ったように見えても何度も繰り返すことのある病気です。

適切なケアや生活環境の改善が必要となります。

糖尿病や免疫の低下を引き起こす基礎疾患をお持ちの方、免疫を抑制する治療薬を飲まれている方は白癬菌に感染しやすい状況にありますので、特に注意が必要です。

水虫、白癬の治療

抗真菌薬(カビに対する抗生剤)の塗り薬を外用します。

皮膚表面に付着した白癬菌は、8~12週間の外用治療を行っていただくことで改善します。

爪水虫など白癬菌が爪下の深い部位にある場合は、外用剤が届きにくく治りにくいことが多いため、抗真菌薬の内服治療を行い、体の内側からお薬を効かせる必要があります。

抗真菌薬を内服する場合、定期的な血液検査が必要となります。

水虫、白癬のその他の注意点

生活習慣

- 1日中靴を履いてお仕事をされいる方、足に汗をかきやすい方は注意が必要です。

- 1日1回石けんで足を洗いましょう。

- 足が蒸れやすく、足の間が白くふやけている方は5本指の靴下をはくことで蒸れが軽減します。

- バスマットを共有すると、ご家族の方にうつす可能性があります。

バスマットの共有はやめましょう。 - 銭湯、温泉、サウナなどは水虫をもらいやすい施設です。

ご利用された後は、お部屋や家のシャワーで足を洗うことをお勧めしております。 - 糖尿病の方は水虫にかかりやすく、ちょっとした傷から蜂窩織炎も生じやすい状況にあります。

血流障害もあり、重症化して足が壊疽(えそ)する可能性もありますのでフットケアを心がけていただく必要があります。

爪白癬と抗真菌薬内服療法

爪水虫の症状

- 爪が濁る、変色する

- 爪がぶ厚くなる

- 爪がもろく、ぼろぼろになる

【爪白癬の内服治療】

有効性の高い抗真菌薬(ネイリン®)の内服をおすすめしております。

1日1回、3ヶ月間(84日間)内服します。

3ヶ月間内服すると有効成分が爪に留まり、6ヶ月〜1年間に渡って効果が持続します。

その間に根元からきれいに爪が生え替わると治療終了です。

内服にともない肝臓に負担がかかる方がおられますので、月1回の血液検査を行い、検査結果を確認した上で続きの処方をおこなっております。

血液検査で肝臓の数値の上昇を認めた場合、内服は中止となります。

内服をやめると肝臓の数値は自然に改善します。

【ネイリン®費用】

3割負担の方の3ヶ月分のお薬代 2万1千円弱

別途、診察代・処置・採血料などが必要となります。

粉瘤(ふんりゅう)

~皮膚のできもの、

見過ごさず、きれいに切除~

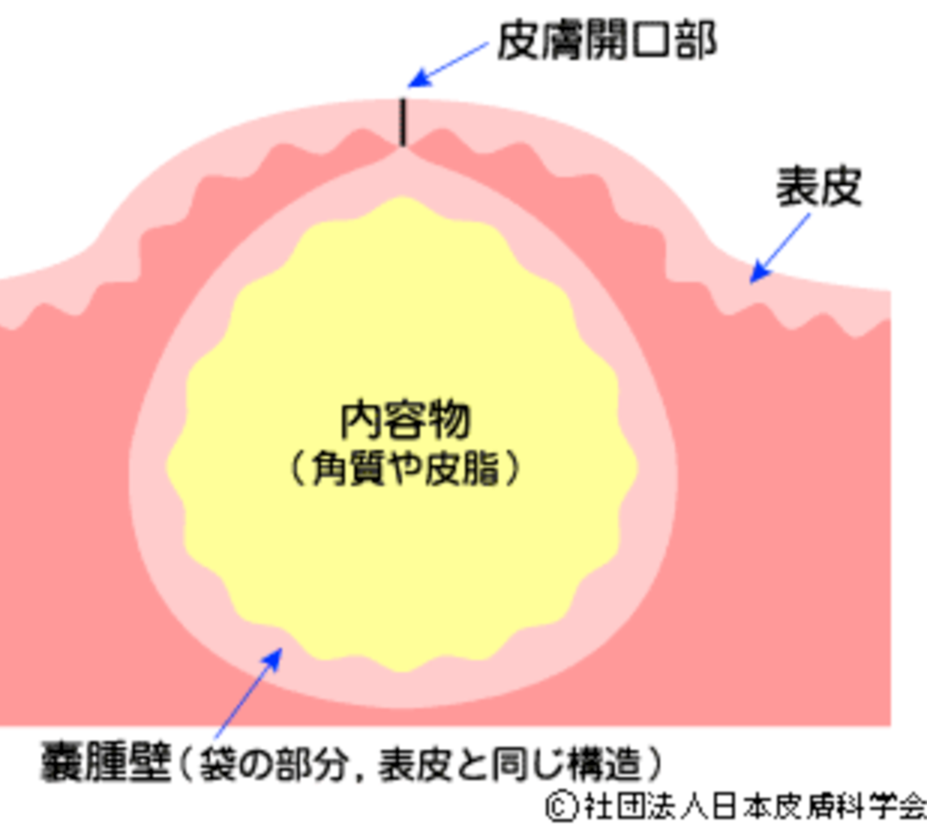

粉瘤ついて

皮膚の下に袋(嚢腫:のうしゅ)ができ、その中に垢(あか)や皮脂がたまってしまうご病気です。

粉瘤ができやすい体質の方もおられますが、どなたにでもできます。

腫瘍の中心には黒く小さな入り口があり、内部には白色の悪臭のあるお粥のような角質や皮脂がたまっています。

袋の中には垢や皮脂がどんどんたまっていきますので徐々に大きくなっていきます。

細菌が入り化膿(かのう)してしまうと、大量に膿がたまり、腫れて強い痛みをともなうこともあります。

膿が急激に大量にたまると、粉瘤が破裂して内容物が出てくることもあります。

大量に膿がたまり、抗菌薬の内服で治療が難しい場合は切開排膿を行います。

粉瘤

細菌感染をおこした粉瘤

粉瘤の治療

腫れが軽症の場合、抗生物質を内服して炎症を落ち着かせることができます。

膿が大量にたまり強く腫れている場合、切開して袋にたまっている内容物(垢と膿)を外に出し、袋の内部をきれいにする必要があります。

腫れが強い場合、炎症を起こした袋が周りの組織と癒着しているためきれいに切除することは出来ません。

袋の切除を希望される場合、一旦切開して垢と膿を取り除き、腫れが落ち着いて2ヶ月程度経過してから切除術を行います。

粉瘤のその他の注意点

根治を希望される方は、炎症がないときに袋ごと切除することが望ましいです。

小さい粉瘤であれば当院で切除可能です。

大きい腫瘤や、切除が難しい部位(耳や顔、体の張力が強くかかる部位)は総合病院や形成外科クリニックに紹介致します。

切除術は、皮膚の表面を切開後、袋を取り出し、皮膚を縫合します。

部位にもよりますが、切除1週間後に抜糸のために受診していただく必要があります。

気になる皮疹がありましたら、ぜひ御受診ください。

多汗症(たかんしょう)

~止めたい汗、悩まずに受診を

症状に応じて治療を行います~

多汗症には全身に汗が増加する全身性多汗症と体の一部に汗が増える局所多汗症があります。

全身性多汗症には原因のわからない原発性のものと、感染症、内分泌代謝異常、神経疾患に合併した二次性のものがあります。

局所多汗症も原因のわからない原発性のものと、外傷や腫瘍などの神経障害による二次性の局所性多汗症があります。

原発性局所多汗症では手のひら、足のうらや脇という限局した部位に過剰な発汗を認める疾患です。

幼少児期ないし思春期ころに発症し、手のひら、足のうらは精神的緊張により多量の発汗がみられます。

症状の重い例では時にしたたり落ちる程の発汗がみられ、手、足は絶えず湿って指先が冷たく、紫色調を帯びていることがあります。

腋窩多汗症は精神的緊張や温熱刺激によって左右対称性に脇の下に多汗がみられ、下着やシャツにしみができる程です。手足の多汗を伴っていることもあります。

治療

・保険外用剤

当院で処方可能です。

原発性腋窩多汗症の方

・エクロックゲル®(ソフピロニウム臭化物ゲル)

・ラピフォートワイプ®(グリコピロニウムトシル酸塩水和物)

原発性腋窩多汗症(わき汗)に適用のあるお薬です。

多汗症の原因となる汗はエクリン汗腺から分泌されます。

エクリン汗腺は交感神経により調節されており、アセチルコリンがエクリン汗腺のムスカリン受容体サブタイプ3(M3)を刺激することにより発汗を誘発すると考えられています2)。

エクロックゲルやラポフォートワイプは、M3を介したコリン作動性反応を阻害し、発汗を抑制します。

原発性手掌多汗症の方

・アポハイドローション®(オキシブチニン塩酸塩)

手掌多汗症(手汗)に適用のある治療役です。

アセチルコリンが結合するムスカリンM3受容体をブロックすることで発汗を抑制します。

いずれの外用薬も、以下のような症状があらわれた場合、使用をやめて、すぐに診察を受けてください。

- 皮膚炎や紅斑、かゆみ、湿疹、刺激感

- 口の渇き

- 尿が出にくい、尿が近い

- 光をまぶしく感じる など

そのほか、気になる症状があらわれたときはご相談ください。

その他の治療法

・ボトックス注射

腋窩、手のひら、足の裏などにA型ボツリヌス毒素(ボトックス)を局所注射する治療法です。

ボツリヌス毒素局注療法は、腋窩に対して非常に推奨度の高い治療で保険適応があります。

手のひらや足の裏に対しては欧米でも保険適応にはなっておりません。

当院でも自費診療で対応可能です。

その他、手のひらの多汗症のみ内視鏡的胸部神経遮断術(ETS)という手術による治療があります。

ETSは手のひらの多汗症に対して他の治療法で効果がない場合適応となりますが、この手術を行っている施設が少ないことや、この治療をすることによって手のひら以外からの多汗(代償性発汗)をはじめとした合併症を生じることも多く、当院ではお勧めしておりません。